Peter Jacobi

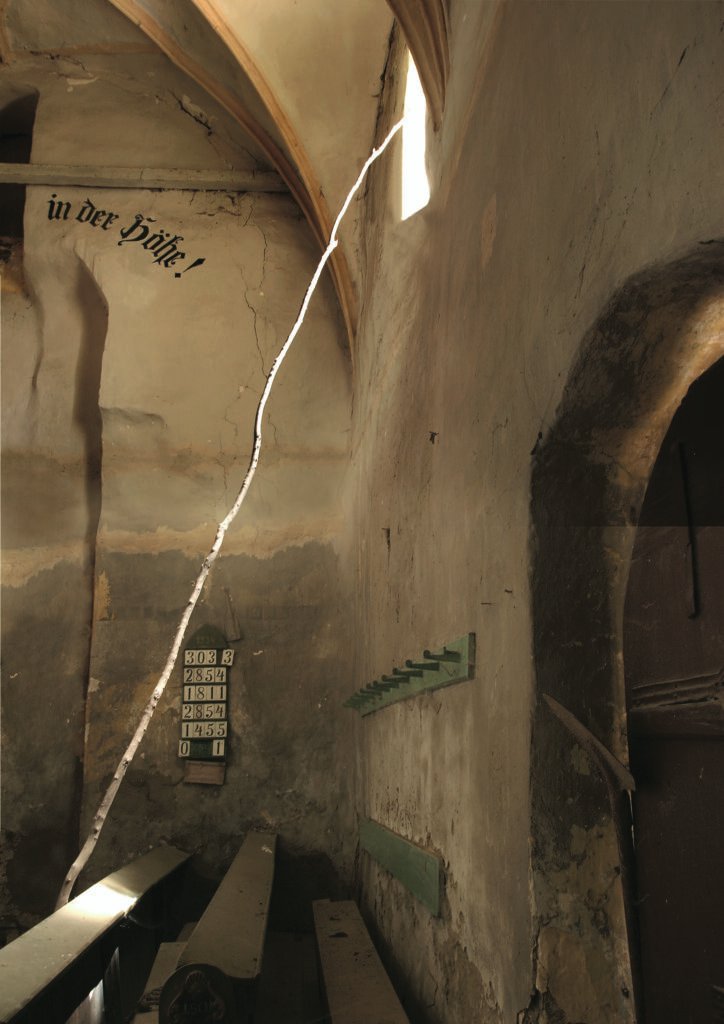

Siebenbürgische Wehrkirchen

Aufnahmezeit 2004-2017

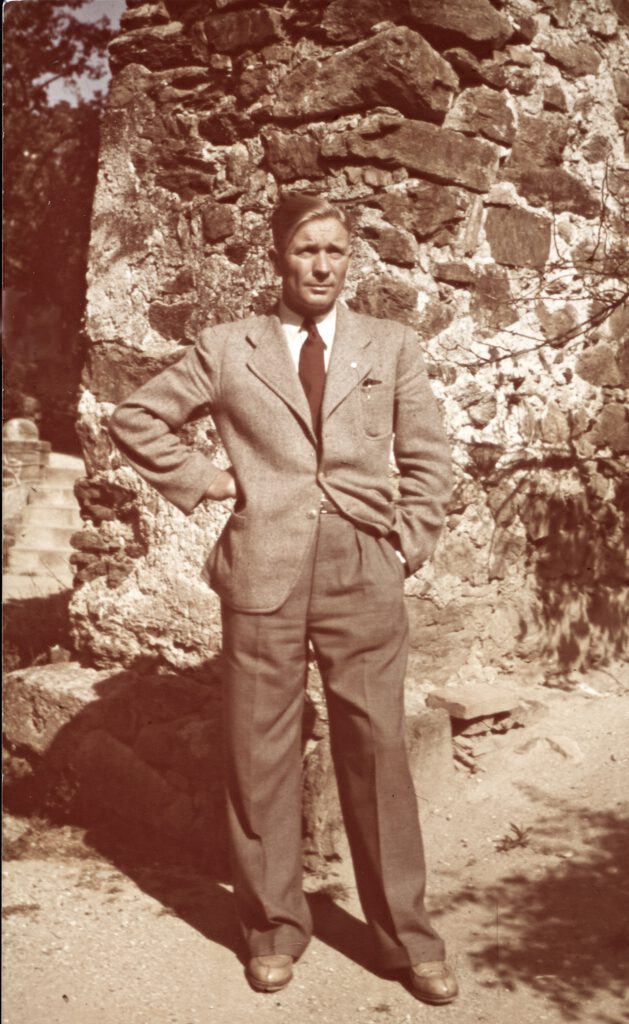

Mein Vater Hans Jacobi, ca 1939, vor der Burg in seinem Geburtsort

Streitfort. Er selbst hat eine große Anzahl von Fotos der Burgen

gemacht.

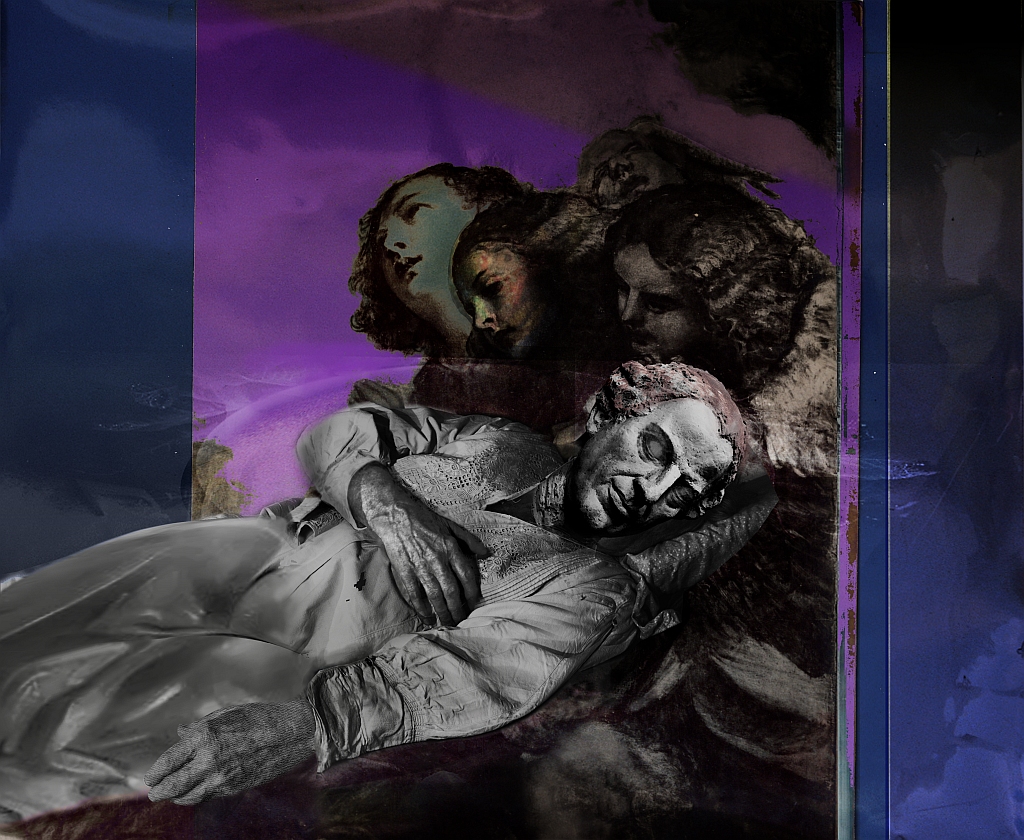

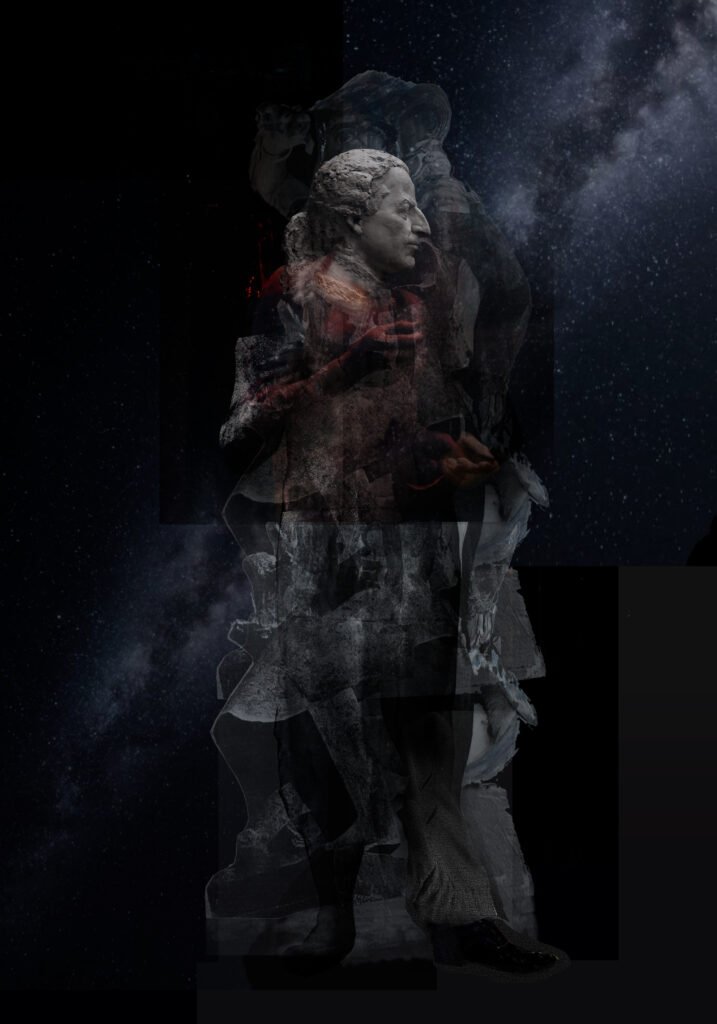

Stilleben mit siebenbürgischen Artefakten

130 x 95cm Digitaler Print in Holzkassette

Die Grablebung des Samuel von Brukenthal

2002-2003

Geplant ist, diese Bilder in der Stadtpfarrkirche oder im Brukenthal Gymnasium in Hermmanstadt auszustellen.

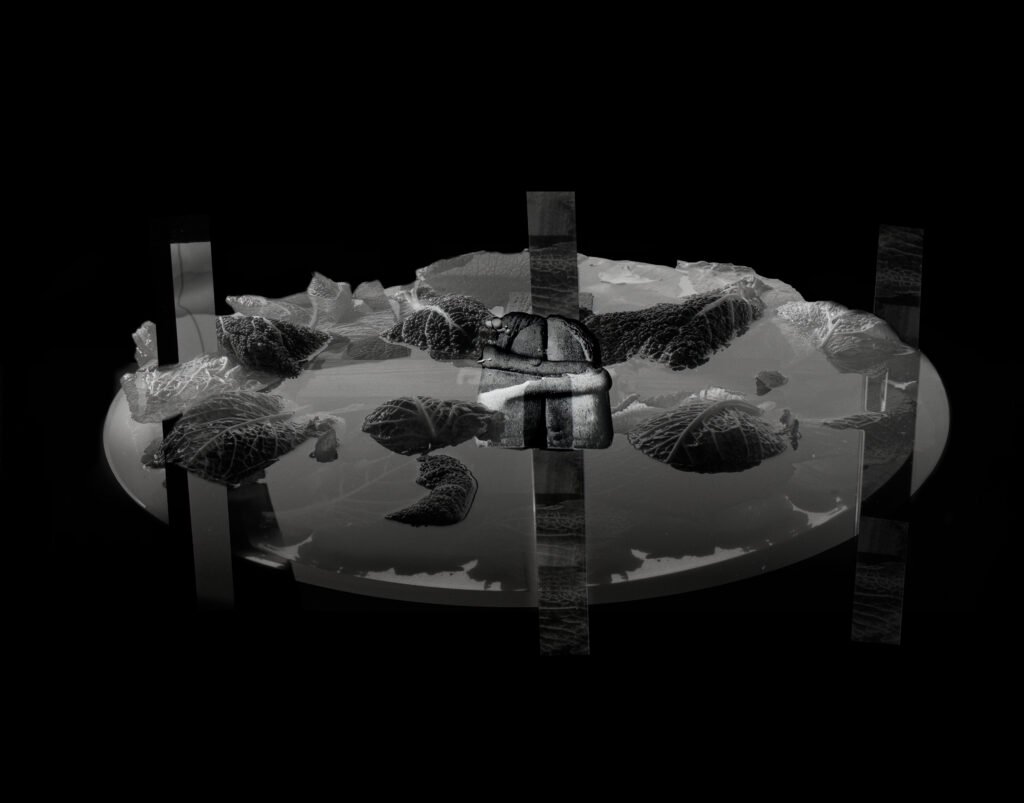

Brukenthal Pavillon

1980-2000

STATEMENT

zu einem Entwurf für einen Gedenkpavillon für Baron Samuel von Brukenthal, dem Gubernator Siebenbürgens in der Barockzeit

Es ist ein bildhauerisches, architektonisches Konstrukt, das verschiedene stilistische Mittel, wie zum Beispiel, Konstruktives, Postkubistisches, Architektonisches zu einer neuen Einheit zusammenfügt. Alle Komponenten des Ensembles beruhen auf meinen Werken, die im Laufe von Jahrzehnten entwickelt worden sind.

Das besondere an der Gestalt dieser Pavillon-Konstruktion ist die obere Partie, die durch sieben prägnante, zinnenartige Formen gestaltet ist. Der Hinweis auf die hunderten Wehrkirchen und -burgen erübrigt sich wohl. Auch ist die siebeneckige Gestaltung eine Ableitung des Namens „Siebenbürgen“.

Die siebeneckige Form des Pavillons bezieht sich auch auf die in der abendländischen Tradition präsenten „Sieben Tugenden“. Vier von diesen haben ihren Ursprung in der antiken Philosophie – wie Weisheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit und Mäßigung. Die übrigen drei, Glaube, Liebe, Hoffnung, entstammen dem Christentum. Diese ethischen, theologischen und philosophischen Begriffe waren in der Barockzeit eine oftmals benutzte Metapher. Diese Metaphern waren und sind eine Wunschvorstellung an die Menschheit.

Die Maße des Modells sind 62 cm hoch, der Durchmesser des Säulenkranzes beträgt 43 cm und der Durchmesser der Stufen 60 cm. Im Maßstab 1:10 entsteht eine Höhe von 6,20 m und eine Breite der Stufen von 6 m. Die Größe des Pavillons könnte eventuell bei Realisierung dem Umfeld, falls nötig, in der Höhe angepasst werden.

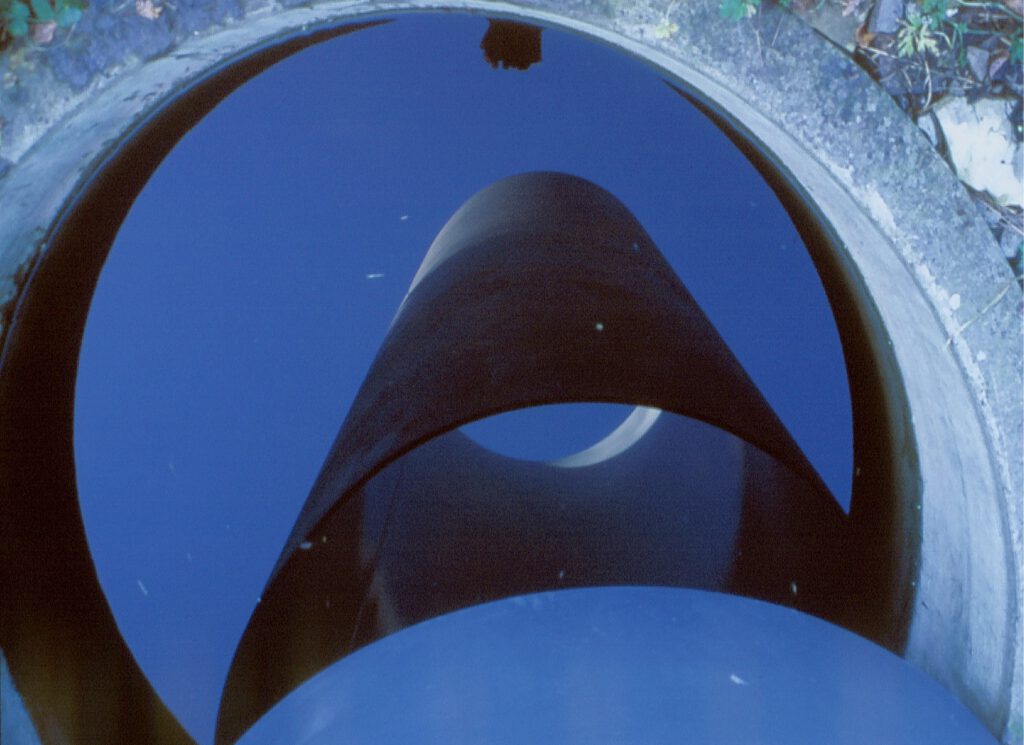

Ein Kranz von sieben schlanken Doppelsäulen trägt die obere Konstruktion. Die Säulen sind identisch, werden aber ungleich gesetzt – ein schlankes Ende oben und ein breites Ende unten. So ergibt sich eine lebendige, kreisförmige „Bewegung“. Gleichzeitig ist das Licht- und Schattenspiel auf diesen Säulenpaaren differenziert. Die zentrale Bodengestaltung verjüngt sich nach unten, so sind Vorstellungen an das Erdinnere denkbar. Der Betrachter im Innenraum blickt unwillkürlich durch den Zinnenkranz in den Himmel, da wo wir seine Seele vermuten.

Dieses Werk sollte in Bronze oder in Cortenstahl realisiert werden.

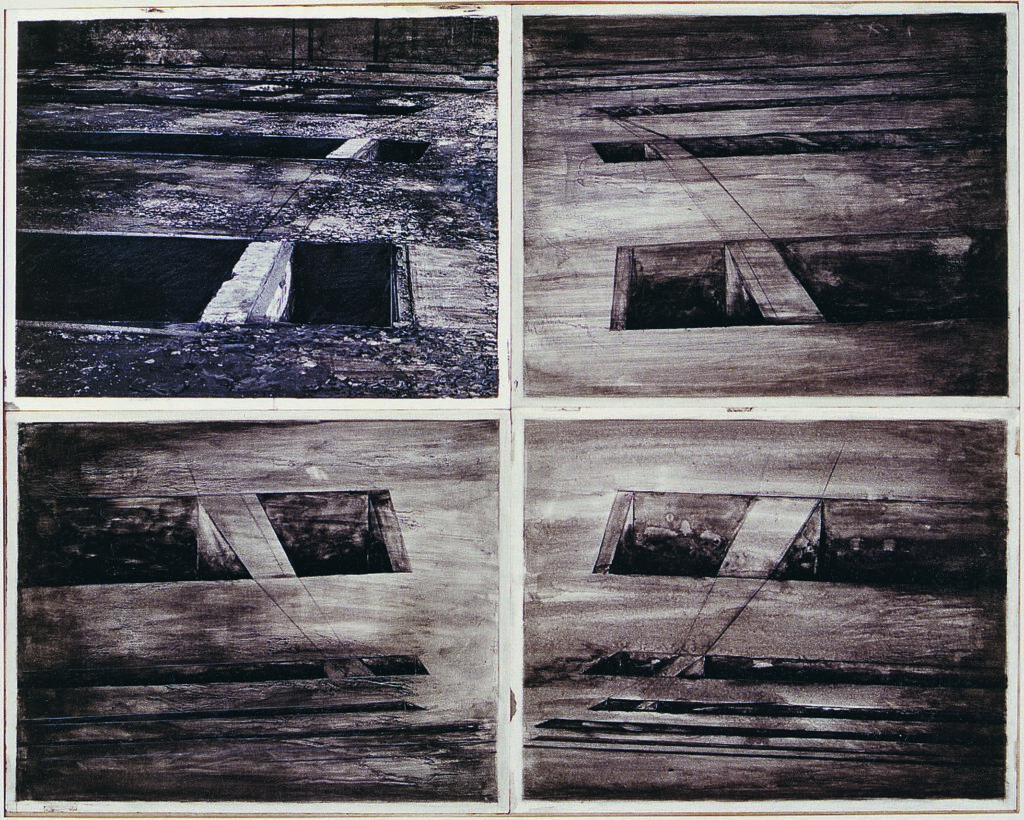

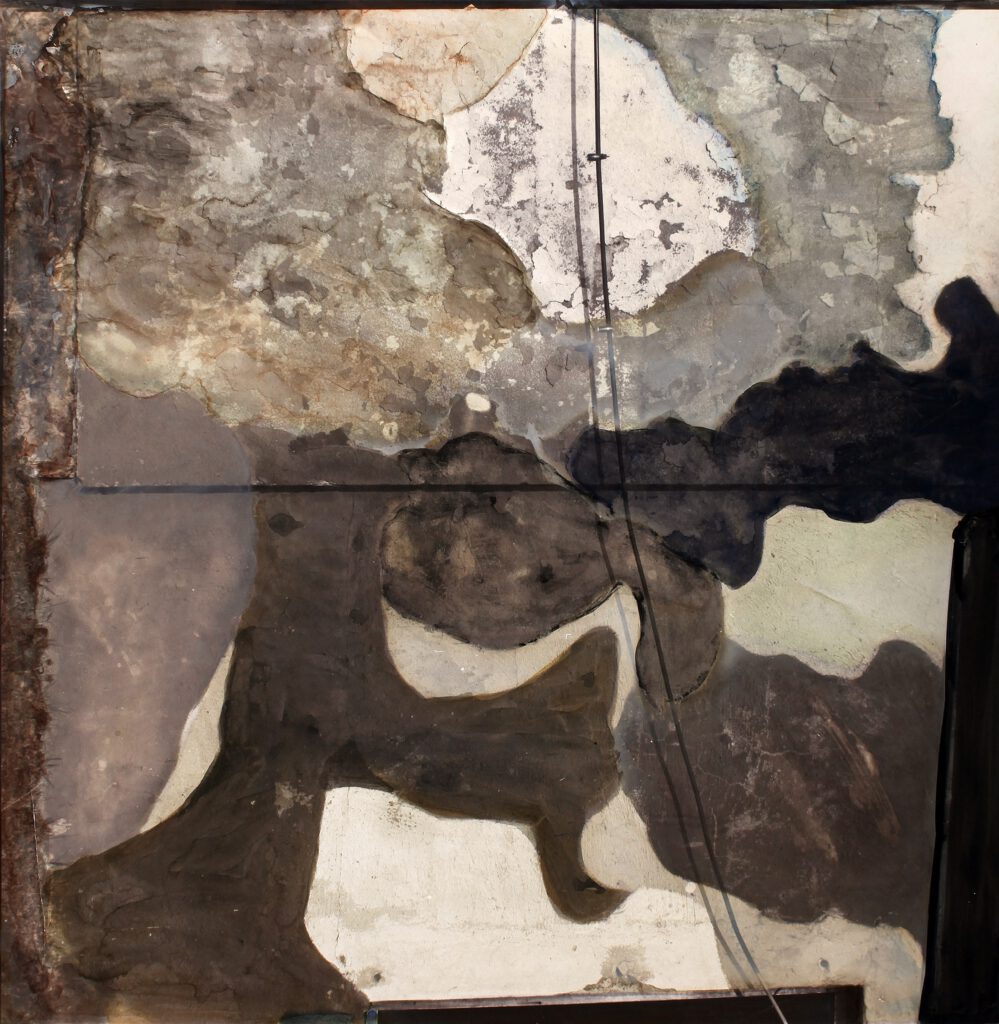

Westwall

1979

Bilder der Metamorphosen

Peter Jacobi sagt über seine Fotografien, dass sie „der intellektuelle Hintergrund für seine Skulpturen“ seien – als wolle er ihnen sofort eine Referenz geben, indem er sie in sein Gesamtwerk integriert, und gleichzeitig andeuten, dass sie kein Recht hätten, für sich allein zu existieren. Denn es stimmt, dass uns die Bedeutung zunächst nicht erscheint: Auf den ersten Blick zeigen sie uns eine nüchtern inventarisierte Realität in ihrer objektiven Banalität, reduziert gewissermaßen auf ihr bloßes Erscheinungsbild.

Doch nach diesen ersten Minuten, während der Blick die Bildserien durchwandert und die Zeit vergeht, entfaltet sich diese zunächst uniforme Realität und offenbart ihre Vielfalt; sie findet ihren Sinn. Vereinzelte Überreste in einer Naturlandschaft, kreisförmige Spuren alter, aufgegebener Gleise, aufgetürmte Steine, Zementquader, vom Grün überwuchert – es sind vergessene, verlassene Objekte, die unsere Erinnerung wachrufen. Und diese Bilder, die uns anfangs in die Falle einer Realität lockten, die uns am Imaginieren hindern wollte, zeigen uns nun, dass die Zeit zwar vergangen ist, aber ihre Spuren hinterlassen hat – oft zufällig, oft unbemerkt oder geradezu unmerklich. Peter Jacobi spricht mit großer Präzision: Hier sind es die Reste eines Bunkers, dort eine Panzerabwehrlinie. Dieser referenzielle Aspekt – Wasser, das beim Bau eines Kriegsschutzraumes verwendet wurde – ist eine Spur, ein Fragment der Menschheitsgeschichte, das uns durch seine bloße Erwähnung plötzlich einen Moment zurückruft, der noch nicht ganz vergangen ist. Trümmer des Dritten Reichs, noch deutlich sichtbar auf Jacobis Fotografien, bringen uns durch das Feuer und die Bäume hindurch eine Spur näher. Sie scheint inmitten dieses geschichtsträchtigen, blutgetränkten Ortes so klar, dass das Steingewirr sich in einen Fluss oder einen Grabhügel verwandelt: Es ist die Archäologie der Zeit, eine Epoche, die uns vor Augen geführt wird. Aber die Zeit bleibt nicht stehen, denn auf einem von Zivilisationsresten geprägten Raum entsteht ein neues Gebäude, an dessen Fuß ein brachliegendes Gelände Kinderbanden als Spielplatz dient.

In jedem Bild ist das Zeichen immer da: Es verblasst kaum, erscheint wieder, wächst, wird stärker – um dann erneut zu verschwinden. Es haucht diesen Fotografien Leben ein, sie beginnen zu atmen.

Ich überlasse es Peter Jacobi, zu behaupten, dass all diese Bilder nur durch seine Skulptur lebendig werden. Für mich jedoch haben sie einen eigenen Sinn, der nur ihnen gehört: Auch wenn ihre Konzeption mit seinem Werk verbunden ist und allein die Fotografie so treffend beschreiben kann, was Metamorphose ist. Etwas, das wie ein Dokument inventarisiert – das fotografische Bild, in Serien geschaffen, bringt eine Realität ans Licht, die trotz ihres Anscheins etwas anderes wird.

Die Räume in Peter Jacobis Fotografien sind bevölkert von den Geistern der Zeit, die seine Erinnerung wieder zum Leben erweckt hat.

Françoise Marquet

Konservatorin für Fotografie, 1984, im Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris

Katalog des Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris

Ausstellung Ritzi Jacobi — Peter Jacobi Tapisserie Skulptur Fotografie, 1984

Ab 1979 wendet sich Peter Jacobi der Schwarz-Weiß-Fotografie zu. Der Einsatz der Fotografie ist in seinem Werk gleichwohl kein Bruch.

Zusammen mit der bildhauerischen Tätigkeit dient die Fotografie als Leitfaden für sein gesamtes thematisches Universum. Beide Medien sind bei ihm inhaltlich untrennbar miteinander verknüpft. Drei Jahre lang beschäftigt er sich mit den heute noch sichtbaren Spuren des Westwalls: dem von Hitler ab 1936 geplanten und zwischen 1938 und 1940 unter enormem Aufwand errichteten militärischen Verteidigungssystem an der Westgrenze des deutschen Reiches, das aus Bunkern, Gräben und Panzersperren bestand. Die Schwarz-Weiß-Fotografien leben, ebenso wie die Oberflächen der zuvor beschriebenen Marmorreliefs, von der Präsenz intensiver Lichtfülle und Schattentiefe.

In den Westwall-Fotos geht es dem Künstler darum, Zeit, Zeitlosigkeit, Vergangenheit und Gegenwart noch einmal neu zu fassen und eine ästhetische Form zu geben. Sie haben daher nur in zweiter Linie dokumentarischen Charakter. Die Motive und Ausschnitte sind so gewählt, dass die Überreste des Kriegsmordens wie Objekte der Land-Art und Minimal-Art aussehen und eine über das Dokumentarische hinausgehende Ästhetik entwickeln. Diese brachialen Architekturen der Gewalt und Zerstörung in der Landschaft sind mit den Jahrzehnten von der Vegetation wieder eingeholt und überwuchert worden. In den Fotografien wirken sie ruhevoll, schön, harmonisch. Die Zeit hat sie quasi wieder geglättet. Der künstlerische Blick von Peter Jacobi erweckt ihre plastische Qualität. Mittels des subjektiven fotografischen Ausschnitts, in den Gestaltungselemente von Licht, Raum und Sichtweise interpretativ mit eingehen, lenkt er die Wahrnehmung wieder auf die der Natur fremden Formen und die historischen Zeitabdrücke, um auch Jahrzehnte später die Erinnerung daran wachzuhalten.

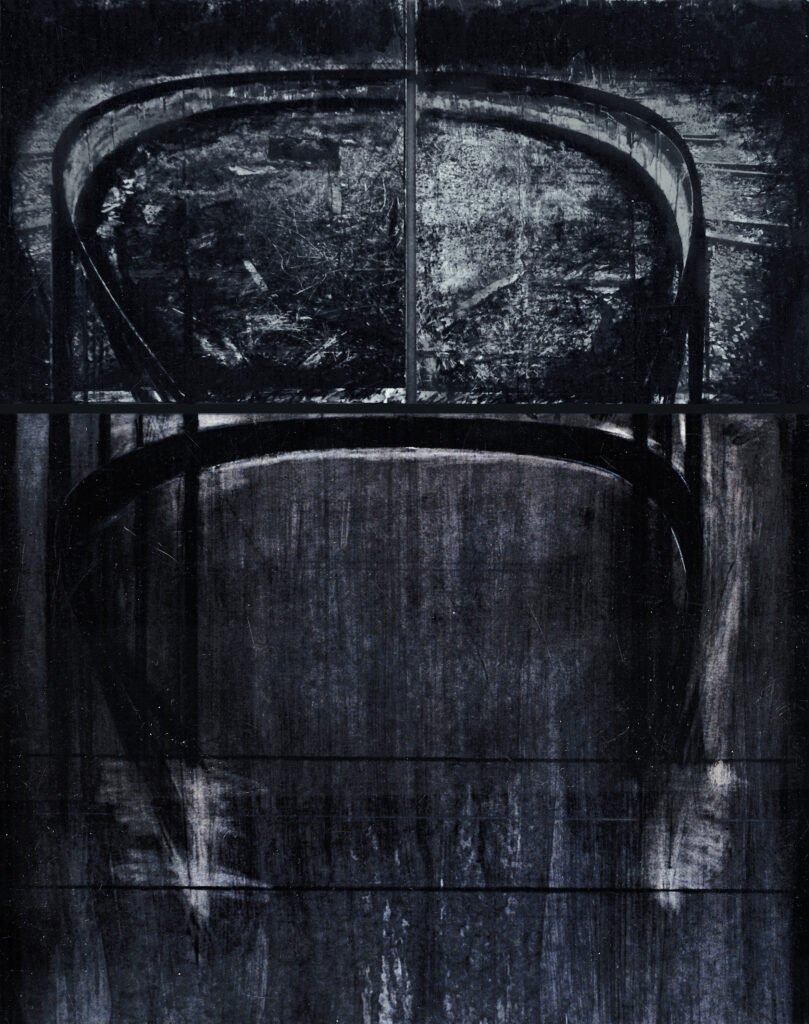

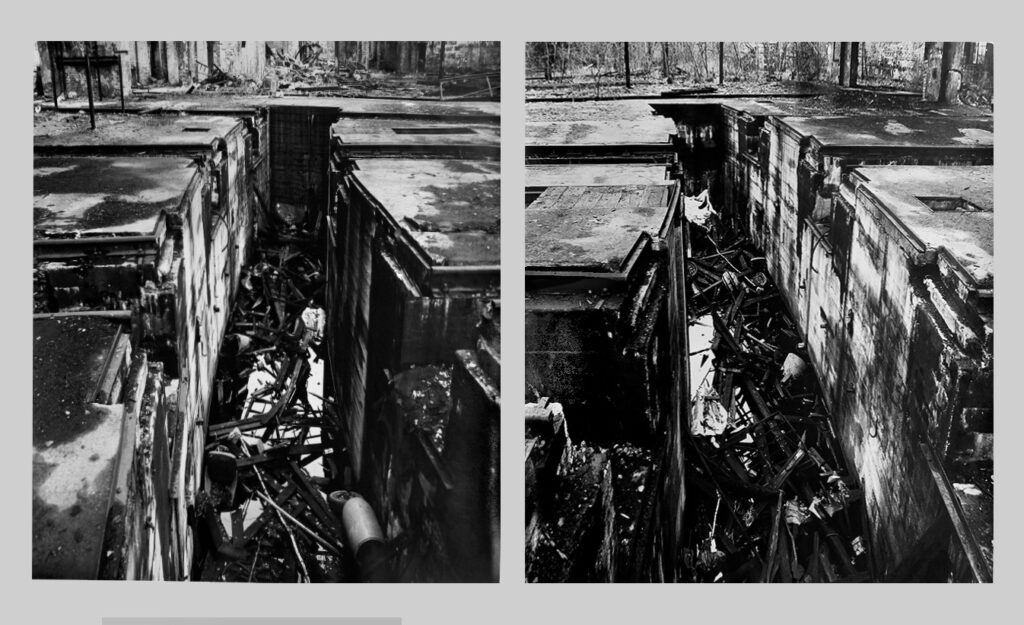

Der Umgang mit den Traumata der Vergangenheit, mit dem historischen Wissen und der Erinnerung, den der Künstler in der Reihe der Westwall-Fotografien thematisiert, steht auch im Diptychon Drehscheibe für Lokomotiven vom Anhalter Bahnhof Berlin im Fokus siehe oben. Bis zum Zweiten Weltkrieg pulsierender Knotenpunkt des europäischen Eisenbahnverkehrs, vergegenwärtigen heute nur noch die Überreste des Portikus den einst bedeutenden Bau. Als Mahnung an Krieg und Zerstörung erinnert Jacobis Diptychon aber auch daran, dass vom Anhalter Bahnhof aus ab 1942 knapp 10.000 Berliner Juden in das Vernichtungslager Theresienstadt deportiert wurden. Das Schöne in diesen sehr stillen Fotos verweist auf sein Anderes: die Vergänglichkeit, den Schrecken und den Tod.

Überhaupt ist das Schöne eine Kategorie, die bei Peter Jacobi immer wieder gegenwärtig ist. Das gilt auch für die im Verfall begriffenen Siebenbürgischen Wehrkirchen, von denen die Ausstellung ausgewählte Arbeiten zeigt.

Altes Reichs-Luftfahrtsministerium, Ostberlin

Heute Bundesfinanzministerium

Blick über die Mauer von Westberlin

1983

Lokomotiven-Drehscheibe,

Anhalter Bahnhof

Dyptichon, Barythfotografie

Berlin 1983

Anhalter Bahnhof

Dyptichon, Barythfotografien

Berlin 1983

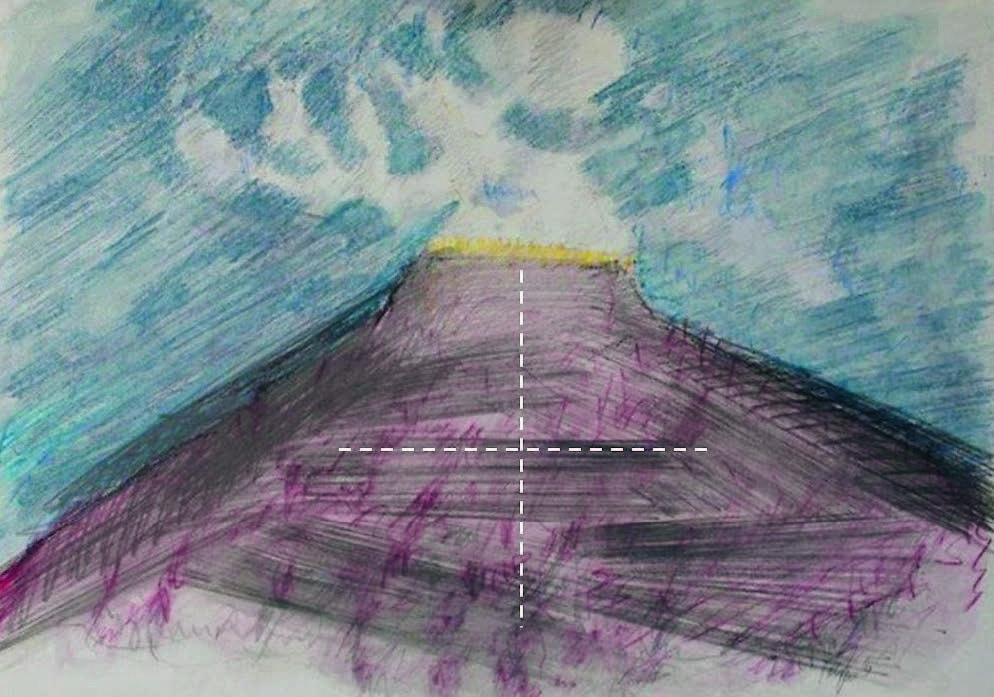

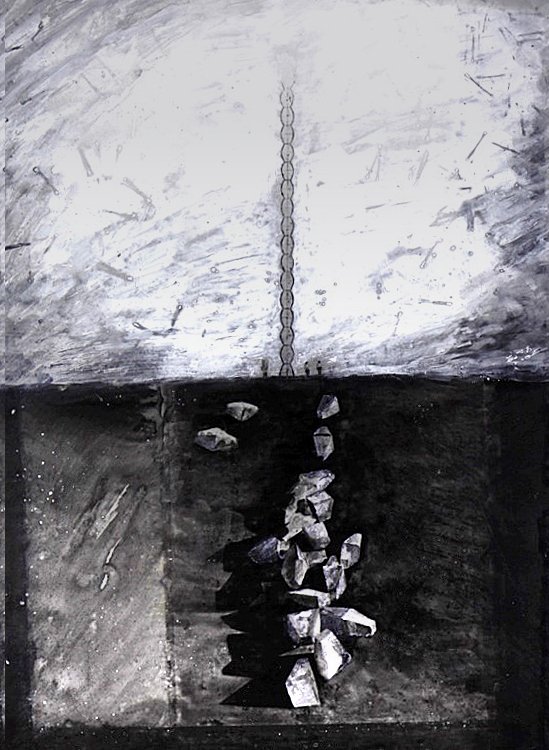

Entwurf für eine Skulptur

Überzeichete Fotografie

Bis in die 80er Jahre aktive Nike-Raketenstation der Amerikaner bei Wurmberg

Auf der anderen Seite des Dorfes war eine Radarstation, alles mit US-Soldaten belegt.

Das Gelände steht zurzeit leer.

Ich habe die Camouflagemalerei des Gebäudes festgehalten und die Fotografien chemisch gebleicht

Ausbildungsplatz für Rettungshunde

1996

In den Weinbergen um Heilbronn fand ich landwirtschaftliche Wege, die mit Kriegsschutt gebaut wurden. Dort entdeckte ich auch die Anlage Übungsstätte für Lebensrettungshunde. Als Folge habe ich dann mehrere Installationen zu diesem Thema auf meinem Bildhauerhof gebaut. Wobei Bezüge zum Bühnenbild und der Installationskunst mich inspiriert hatten. Zum Teil sind diese Bilder chemisch getönt oder bemalt. Diese Installationen hatten eine temporäre Existenz.

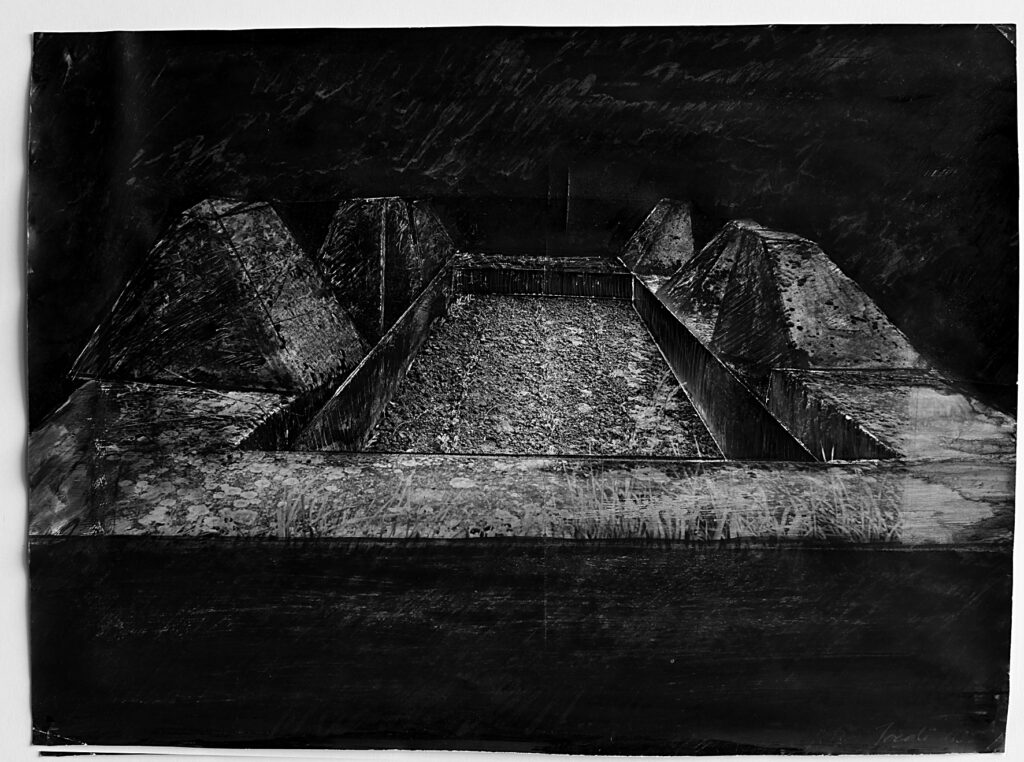

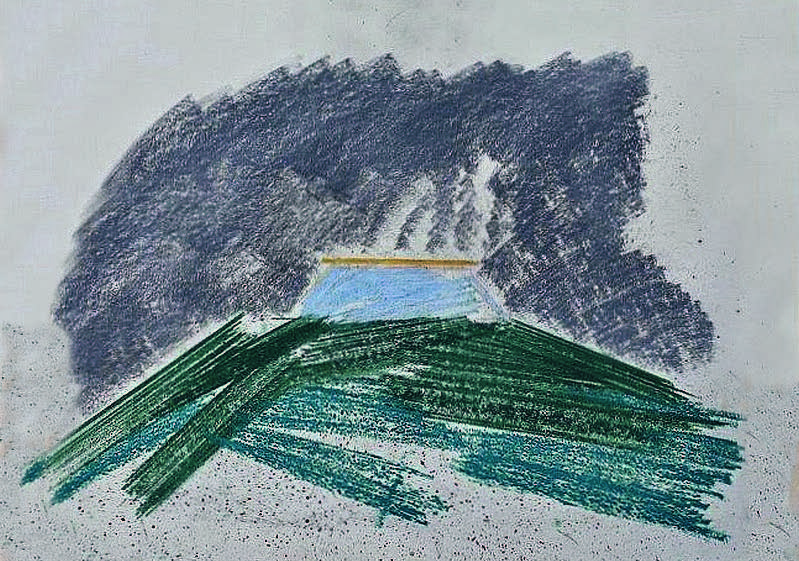

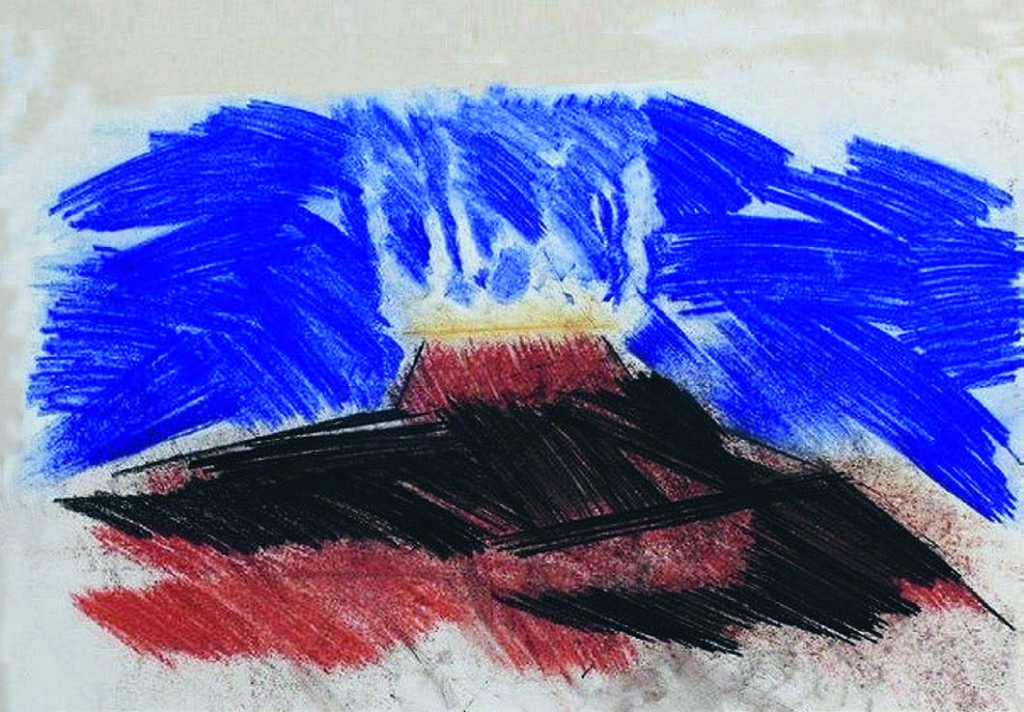

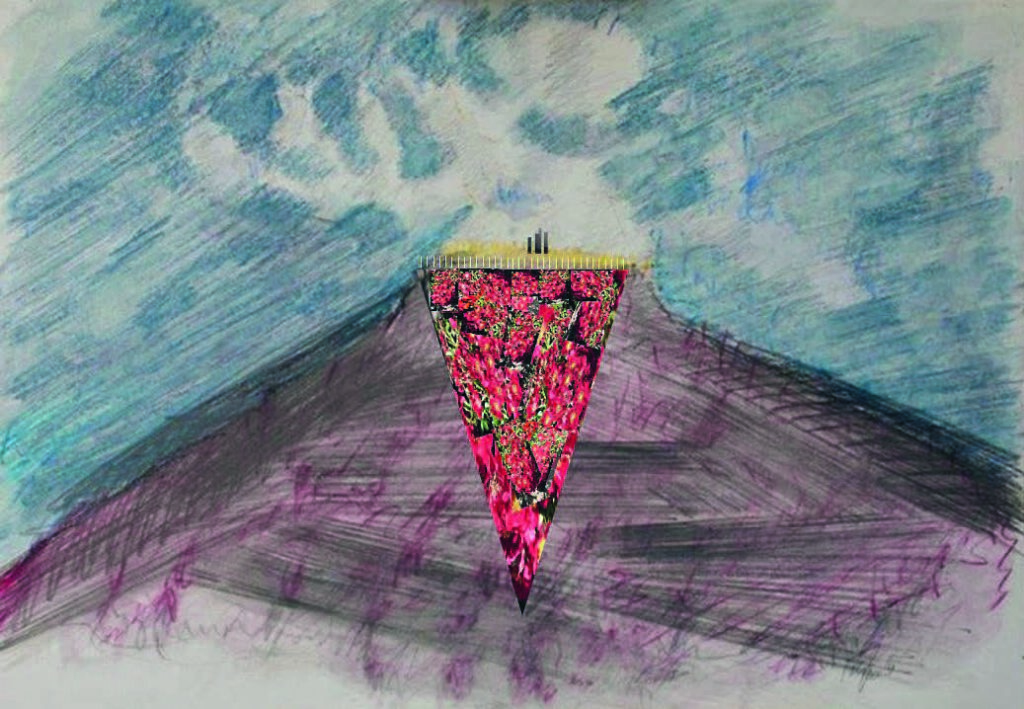

Wallberg

1980-2000

Entwürfe für ein Mahnmal auf dem Wallberg, dem Trümmerberg der Stadt Pforzheim. Aufgehäuft aus den Kriegstrümmern der Zerstörung am 23. Februar 1945 Pforzheims

Die keilförmig angelegte Vegetationsform soll ringsherum um die Kuppe in ähnlicher Form erstellt werden. Durch diese auffallende Form wird eindeutig auf die Besonderheit dieses Berges, der das Stadtbild Pforzheims dominiert, hingewiesen.

Das durch Edelstahlplatten markierte Fadenkreuz auf dem Berg soll an das Bombardement der Englischen und US-Flieger erinnern.

Ein Lichtkranz, gebildet aus Pollern auf der Plattform, zeigt die ungewöhnliche Geschichte dieses Werkes. Eine Wasserdampfwolke wird in der kalten Jahreszeit des 23. Februar produziert, bewegliche Lichter erinnern an die Schleifung der Stadt. Gleichzeitig wird suggeriert, die Vegetation der Kuppe mit farblich unterschiedlichen Pflanzen zu bepflanzen.

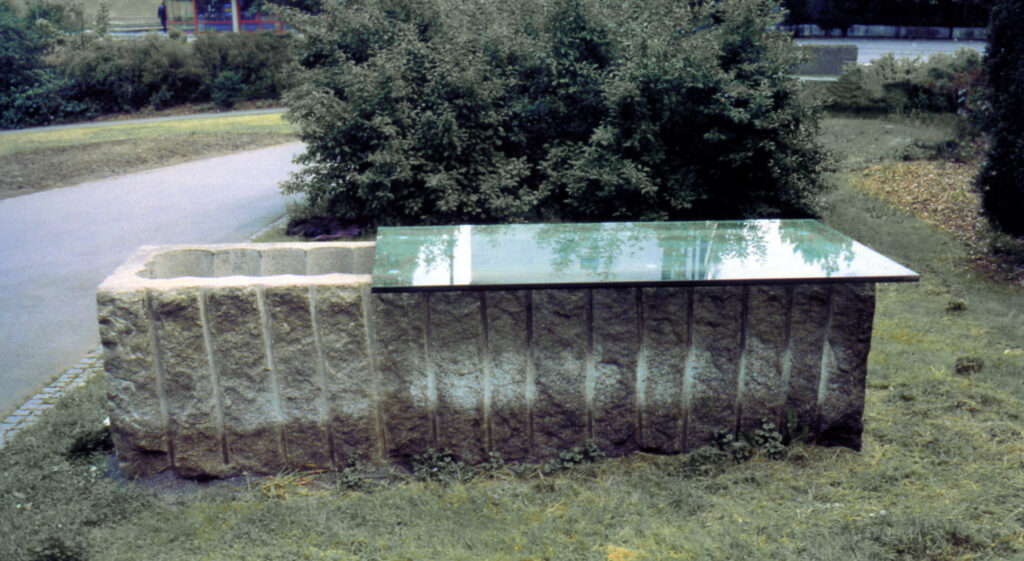

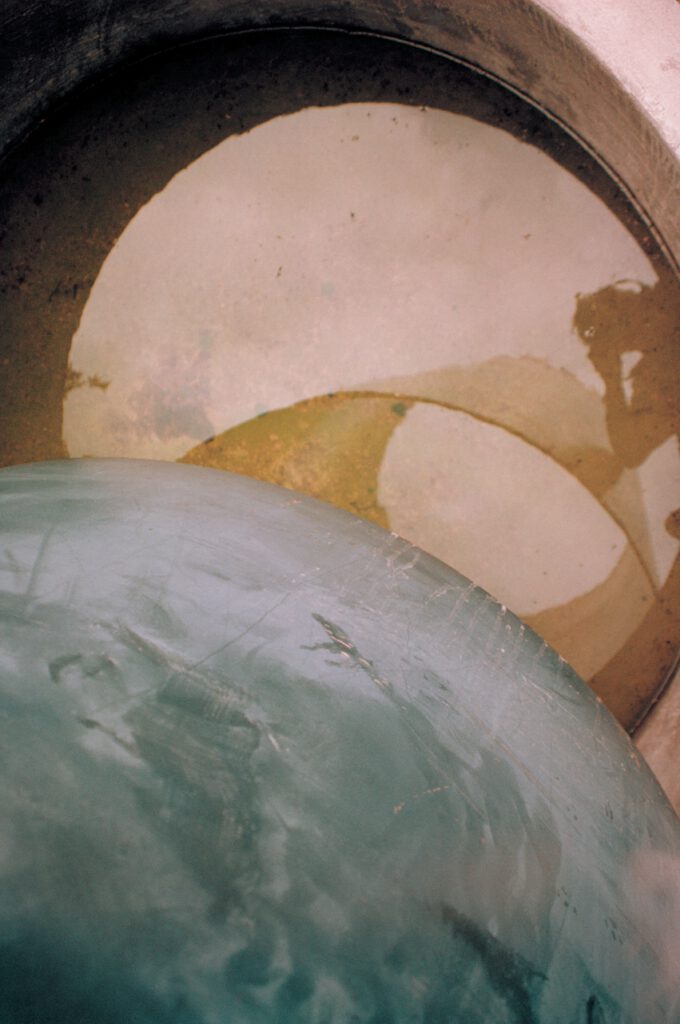

Stauffenberg Gedenkskulpturen

„Selbst zwischen Himmel und Erde; warte hier, ich käme zurück“

Gedenkskulptur von Claus Schenck Graf von Stauffenberg

Granit, Panzerglas, Wasser

100 x 150 x 460 cm

Skulpturenhof Peter Jacobi

Autonome Fotografienen entnommen aus den Stauffenberg Skulpturen

„Selbst zwischen Himmel und Erde; warte hier, ich käme zurück“

Digitale Drucke in verschiedenen Formaten in Holzkassetten. Diese Fotografien sind entnommen aus den Stauffenberg Gedenkskulpturen, die Sie hier anschauen können:

Die Schleifung der Säule

90er Jahre

In der Nachkriegszeit war ein proletkultistischer Bürgermeister in der Stadt Tîrgu Jiu am Werke.

Im Volksmund hieß die Säule Brancusi’s in dieser Zeit der Phallus des Premierministers.

Der Bürgermeister hatte die Idee, die Säule zu entfernen. So befestigte er zwei Taue an der Spitze der Säule und verband diese mit zwei

russischen Kirov Traktoren. Die zogen vergeblich an den Tauen und konnten die Säule nicht umlegen. In der Vorstellung eines krassen Erfolges habe

ich diese Collage gemacht.

Die Auffindung des Kusses

80er Jahre

In den 60er/70er Jahren zirkulierte die Legende, dass die Skulptur Constantin Brancusis, die „Hüfte“ und der „Kuss“, die heute im Besitz des Kunstmuseums Craiova sind, zunächst im Haus des ursprünglichen Sammlers dieser Werke verblieben waren. Der Legende zufolge benutze dann eine landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft das Haus mit den beiden Skulpturen als ihren Verwaltungssitz. Aus Unkenntnis des Wertes der beiden Skulpturen wurden diese als Gewichte auf Sauerkrautfässern verwendet. Wie sich nach Jahren herausstellte war das eine erfundene Geschichte.

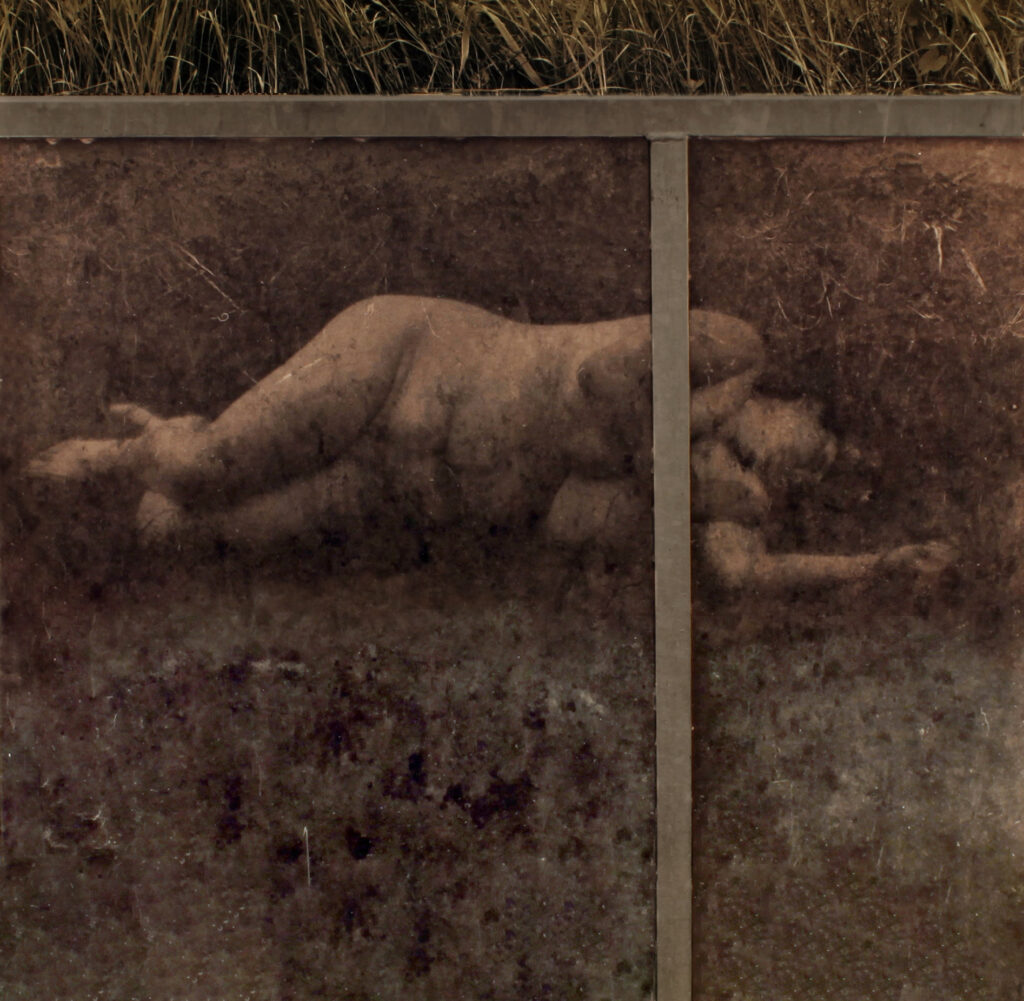

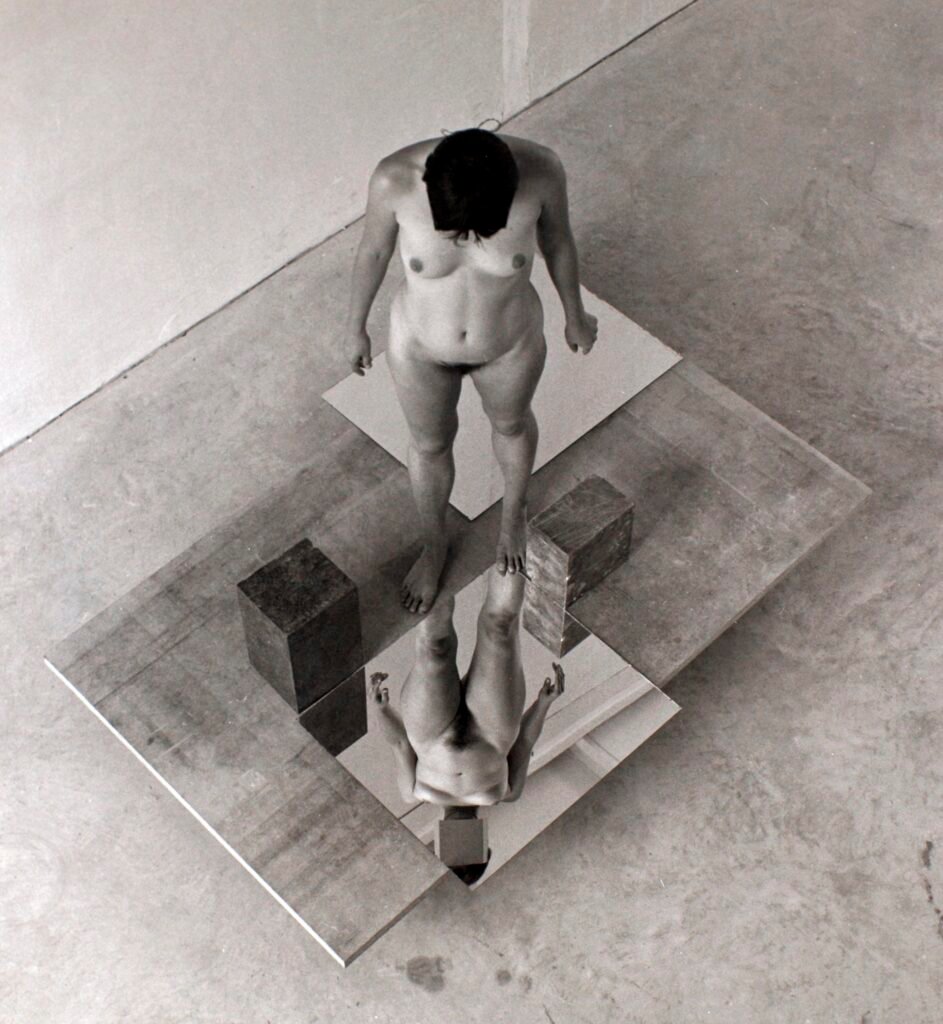

Erdfenster

1995

Vorstudien mit Wiesenpflanzen mit einem aus der senkrechten geneigten Glascontainer

Erdfenster Skulptur “ in abgewinkelter Form, Rockenhausen ,

Südpfalz, Deutschland. Höhe des Glases ca. 1×9 m,

Stahlrahmen und Sicherheitsglas

Die Glasflächen sind nach vorne geneigt. Unter den

Glasoberflächen wächst eine spezielle Vegetationsform, auch

mit Insektenkolonien. Die Wurzeln der Wiesenpflanzen

streben aufgrund der Erdanziehung senkrecht nach unten und

gleiten so entlang der geneigten Glasflächen

Die Landschaft und die vor den Glaswänden liegenden

Gegenstände werden gespiegelt. Die in Winkelform gesetzten

Glaswände erzeugen auch eine gegenseitige Reflexion. Eine

dritte Bildebene ist das Vegetationsbild hinter den Glasplatten.

Alle diese drei Ebenen bilden aufgrund der Bewegung des

Sonnenlichts und der Wetterbedingungen eine sich ständig

ändernde Bildfolge.

Ähnliche Phänomene treten in der „

Erdfenster Skulptur “ in

Waiblingen auf, abgesehen von der gegenseitigen Reflexion,

die hier durch die lineare Anordnung der Glaswand nicht

gegeben ist.

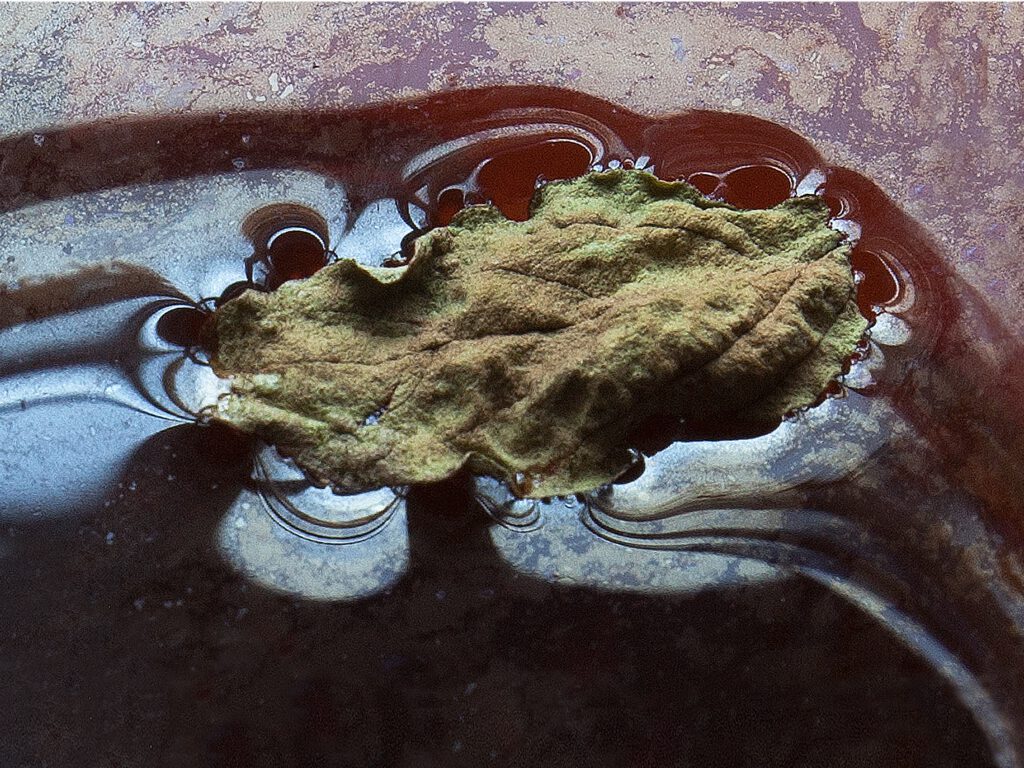

Stilleben mit Teeblättern, auf kalkigem Wasser schwimmend

2022

Inspiriert am Wasserläufer

Druck auf Archiv-Barytpapier, verschiedene Größen

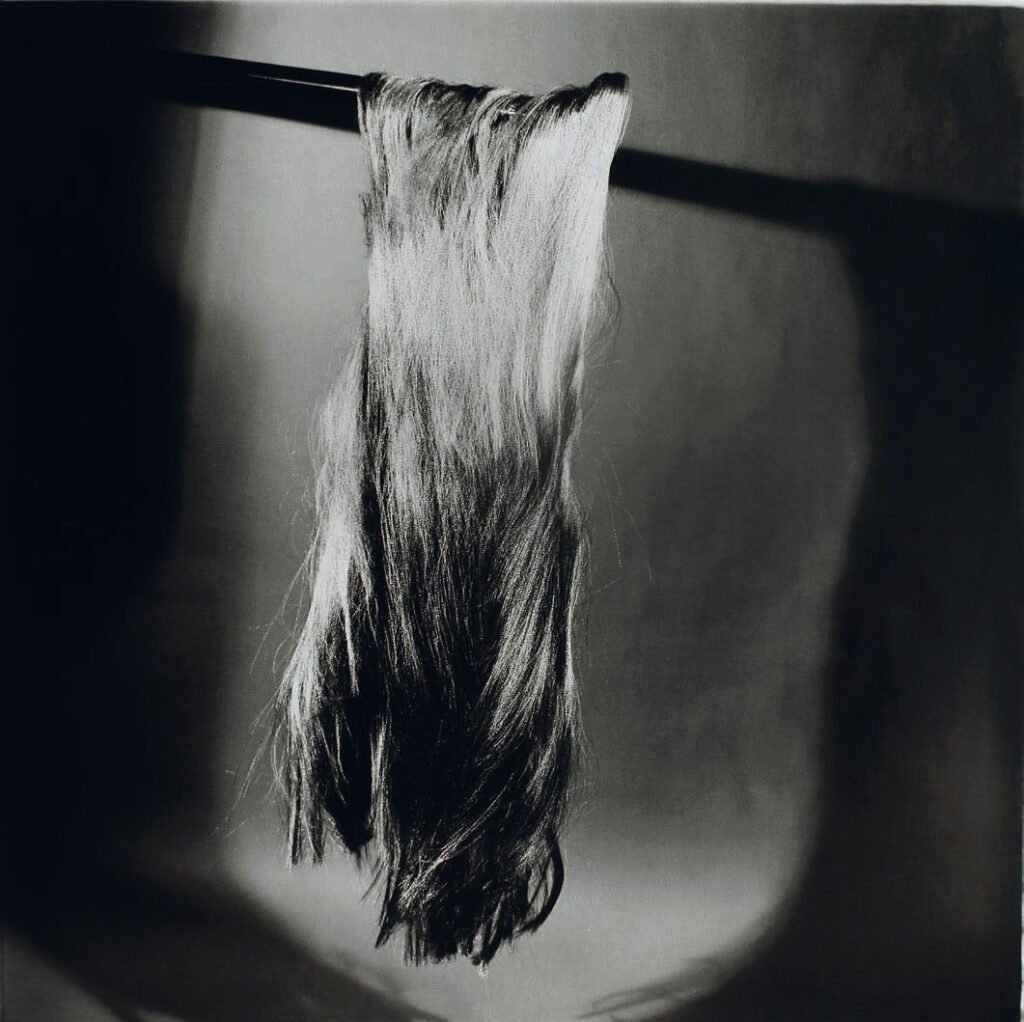

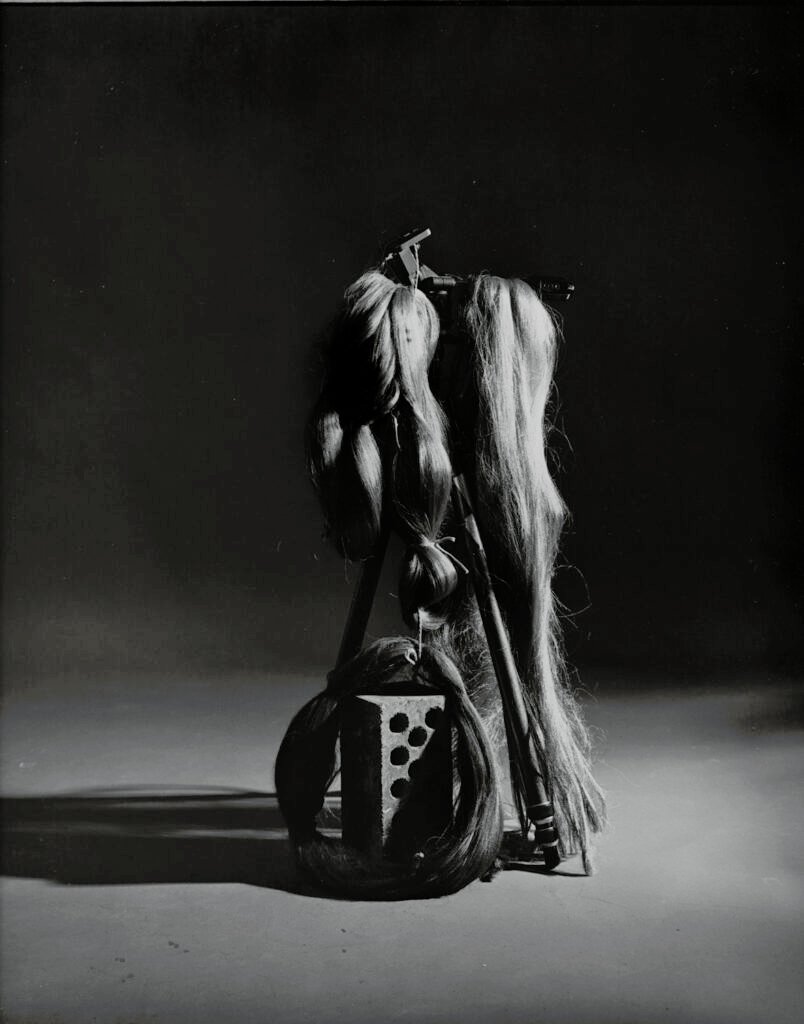

Metallmeche

1993

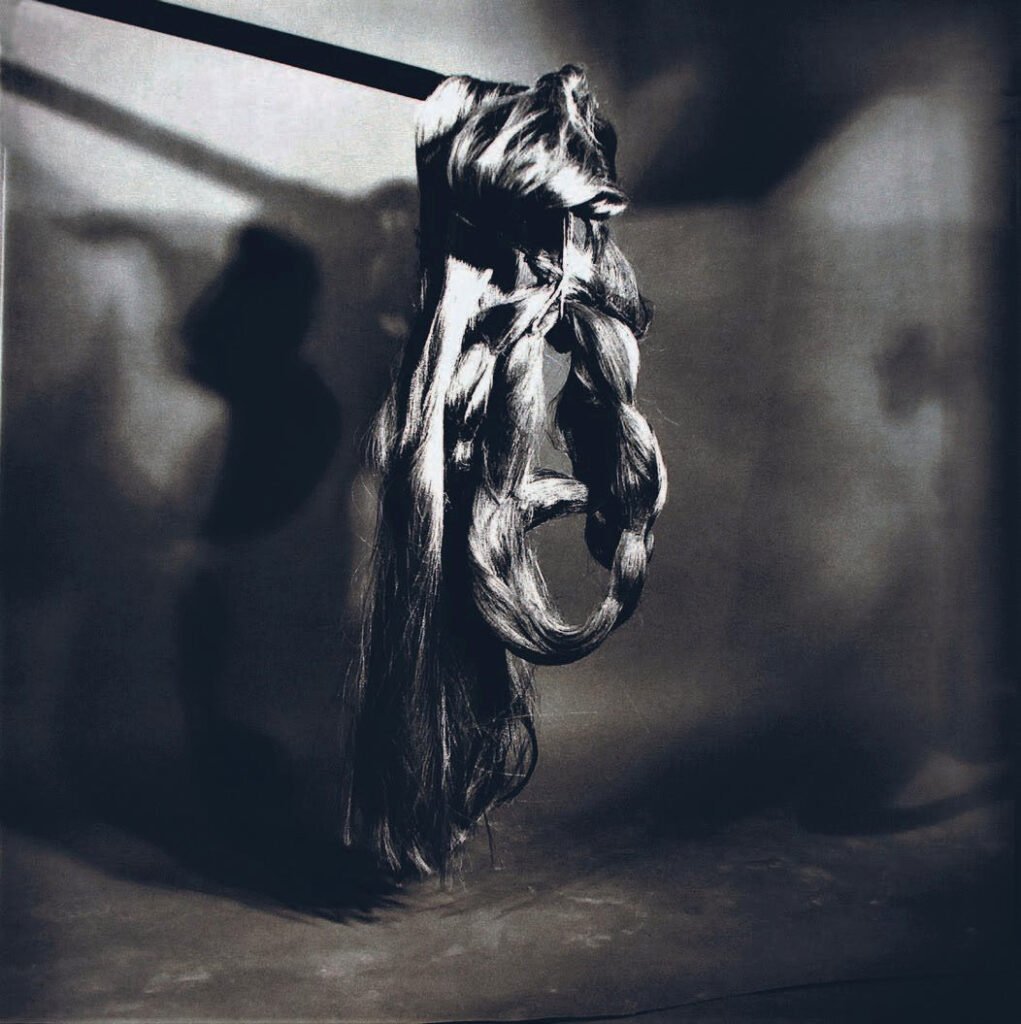

Diese textilen Arbeiten flankieren Schwarz-Weiß-Fotografien, die inszenierte Stillleben mit Metall-Mèche (Metallfäden) zeigen. Sie entstanden nach der Trennung von Ritzi Jacobi Mitte der 1980er-Jahre. Die im aufwendigen Barytabzug entstandenen Fotografien faszinieren durch die in jeder Nuance von Licht und Schatten herausgearbeiteten Materialpräsenz inszenierter, fremdartig wirkender Objekte, die wie Fetische erscheinen: etwa an Haken aufgehängte Bündel hauchdünner Metallfäden, die an abgeschnittenes Haar denken lassen.

Extrathemen

Stillleben

90er Jahre

Digitaldruck

Monte Verita am Lago Maggiore

Statement

Badewannen

Monte Verità bei Ascona, Museum Casa Anatta Um 1900 und später, befand sich hier eine Freidenker-Gemeinschaft, die die indische Mythologie teilweise zum Vorbild hatten; gesunde Ernährung und Freikörperkultur sowie die Romantisierung der „heilen Vergangenheit“ hatten sie als Vorbild. Der Schweizer Harald Szemann machte 1978 eine weltberühmte Ausstellung, die sich mit dem Wirken dieser Kolonie beschäftigte. Diese Ausstellung wurde an vielen wichtigen Orten gezeigt. Gusto Gräser und sein Bruder, aus Siebenbürgen stammend, waren langjährige Mitglieder dieser Gemeinschaft. Zu den beiden Fotografien der Badewannen und der Dusche: Das sind originale Objekte, die sich seit Anfang des 20. Jahrhunderts auf dem Ausstellungsgelände des Museums Anatta befinden. Die historischen Fotos der damaligen Kolonie sind im Besitz des Museum Casa Anatta.

transilvanische Büffelkühe,

bei Alba Julia

Barytabzug

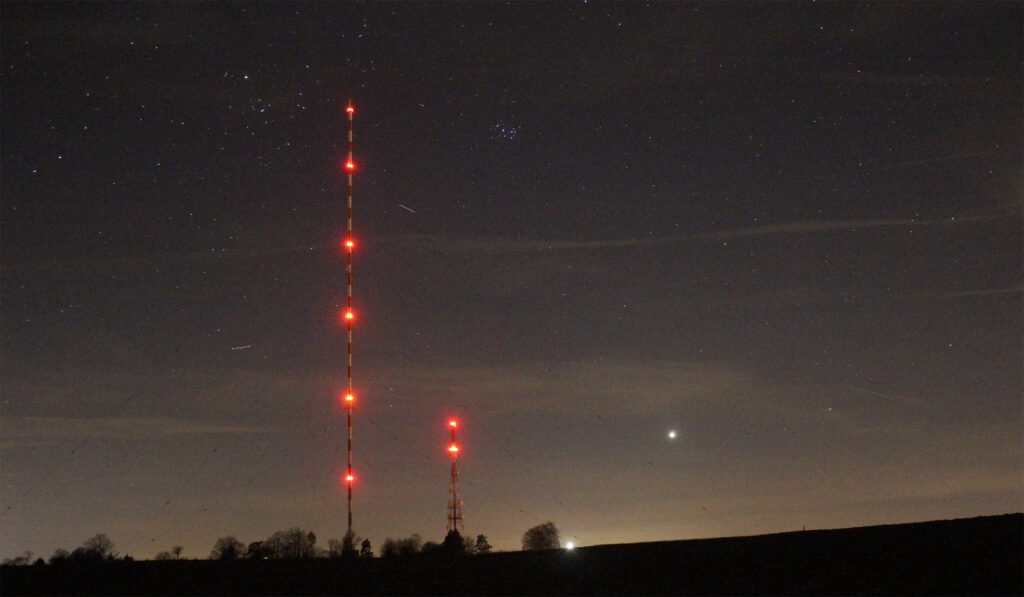

Langwellensender Mühlacker und meine frühe Jugend

Historischer Mittelwellen-Sendeanlage

Als ich in den 1950 er und 60 er-Jahren in Rumänien lebte, hörte ich als Knabe den westlichen Sender Mühlacker. Es war einer der wenigen Radiosender, die westliche Informationen verbreiteten und in Siebenbürgen (Hermannstadt) zu empfangen waren.

Nach mehr als einem halben Jahrhundert war ich im Krankenhaus in Mühlacker interniert und durch mein Fenster konnte ich den Sender Tag und Nacht sehen. Ich fotografierte ihn im Zuge der Erinnerungen meiner frühen Jugend.

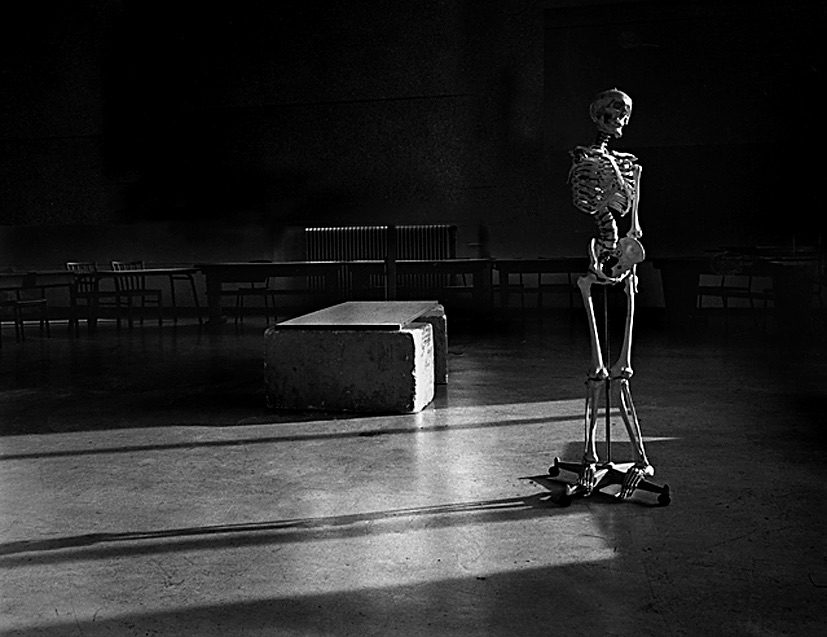

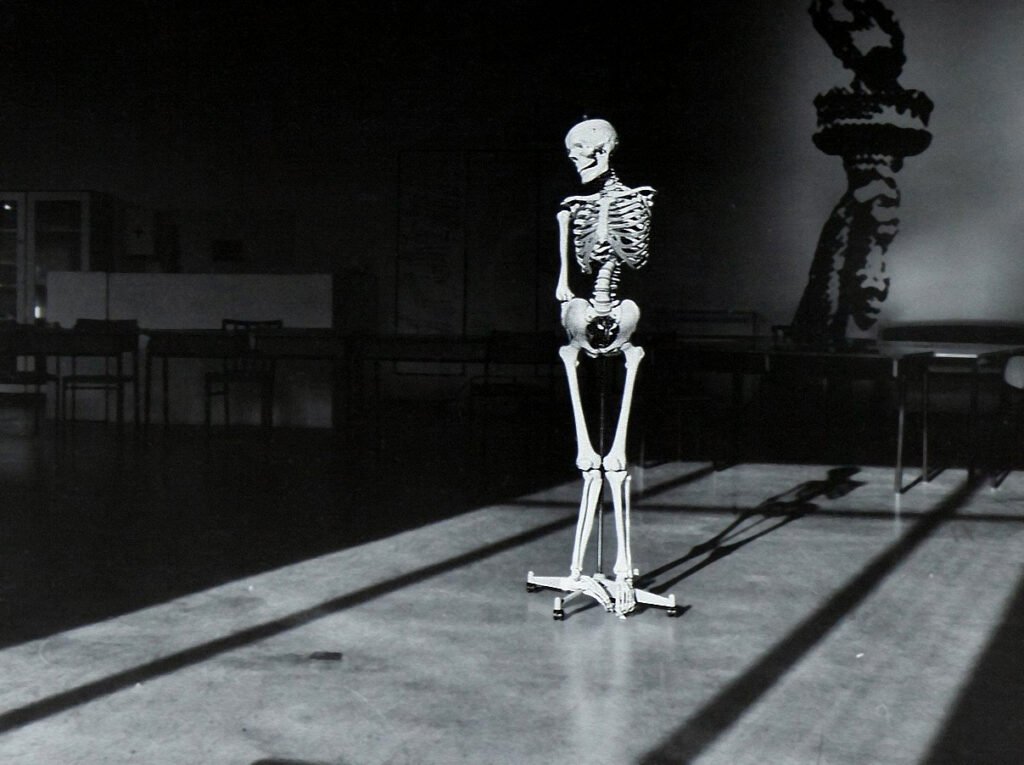

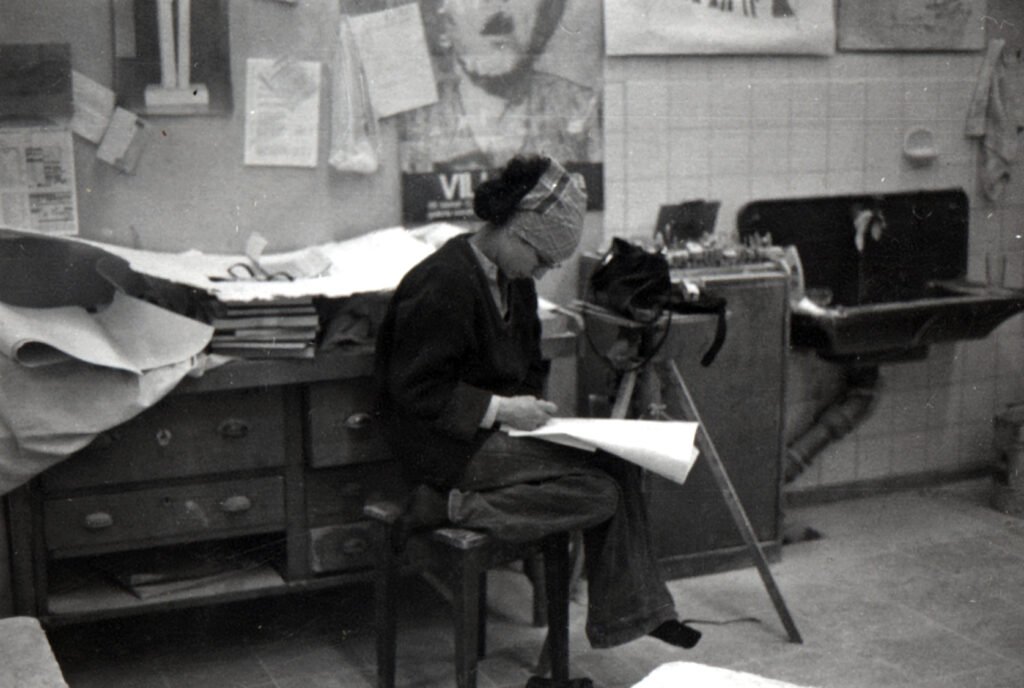

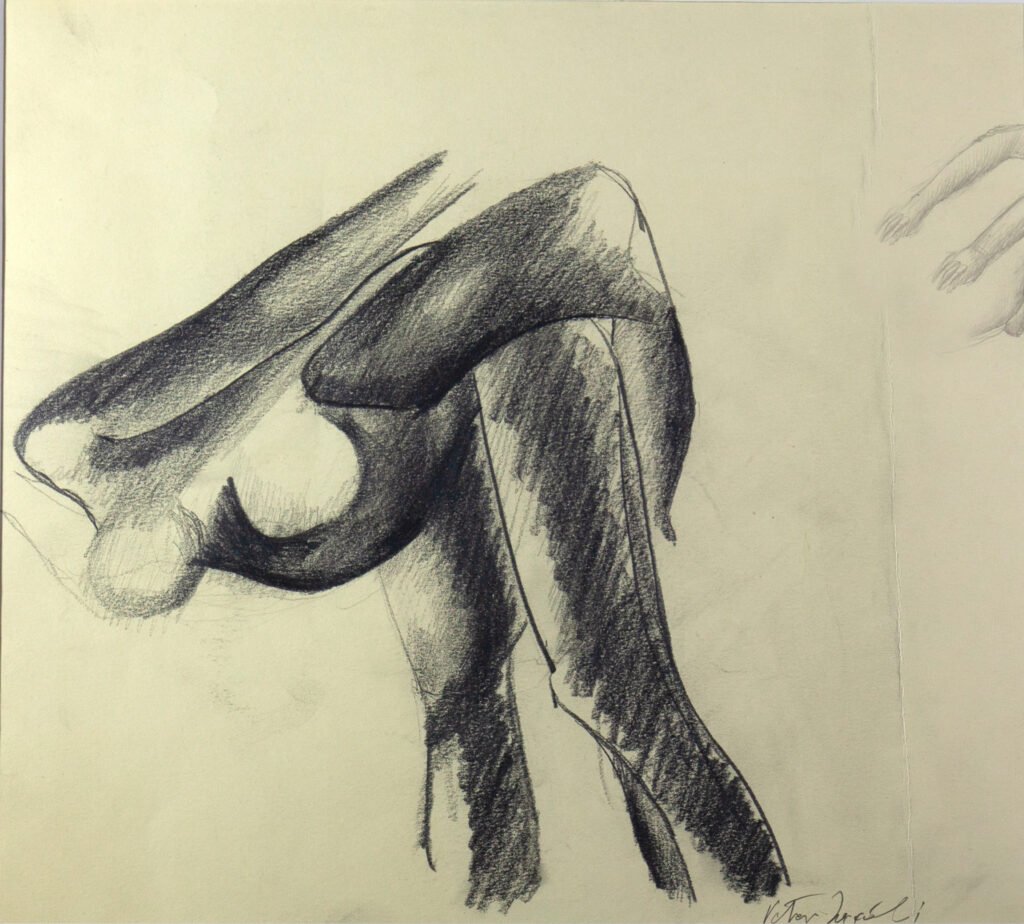

Zeichensaal

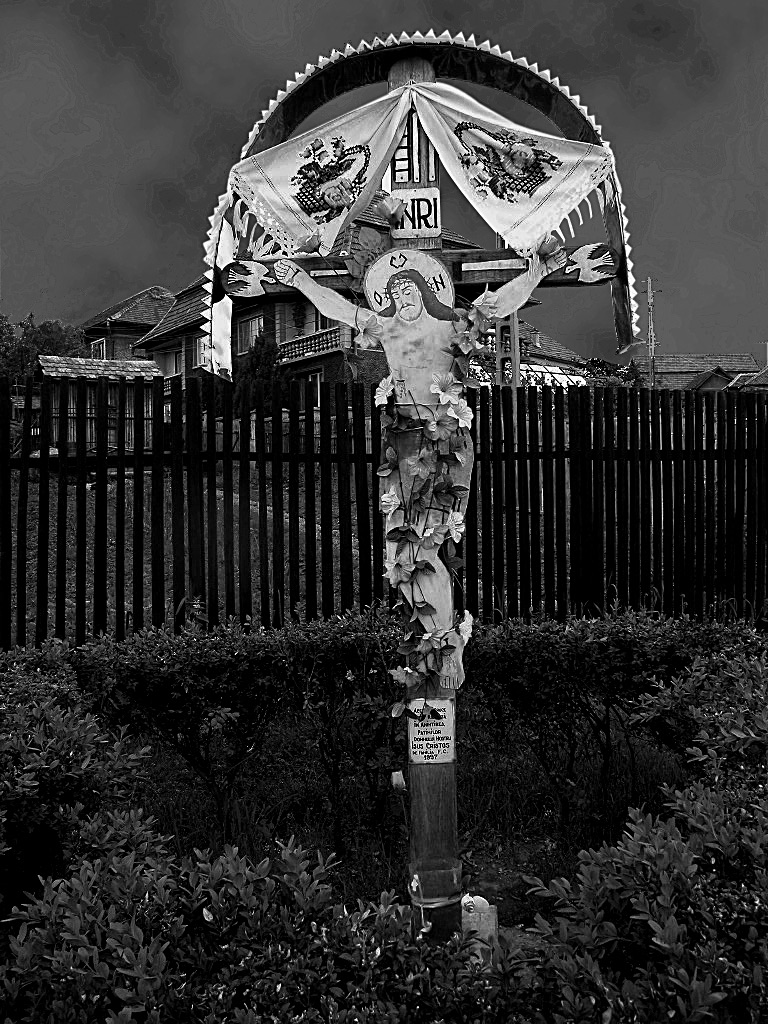

Heldendenkmal in Ciuta

ca 1994

Das Dorf Ciuta liegt in der Nähe der Stadt Buzau in Rumänien.

Die Familie des verstorbenen Kriegsteilnehmers hat dieses Grabmal bestellt und aufgestellt.

Danach hat die Gemeinde dieses zunächst zu einer bestimmten Person gedachte Denkmal als das Denkmal für die Verstorbenen des Dorfes in drei Kriegen erklärt. Die Familie stiftete das Grabmal, die Gemeinde und die Kirche pflegen das Denkmal sorgfältig.

Der Text lautet:

„Dieses Denkmal wurde renoviert für die Helden des Unabhängigkeitskrieges 1877,

Für die Helden des Dorfes Ceuta aus den beiden Weltkriegen:

Feldzug 1916-1918

Feldzug 1941-1944

Ewiges Gedenken Ihnen

Die dankbare Kirche“

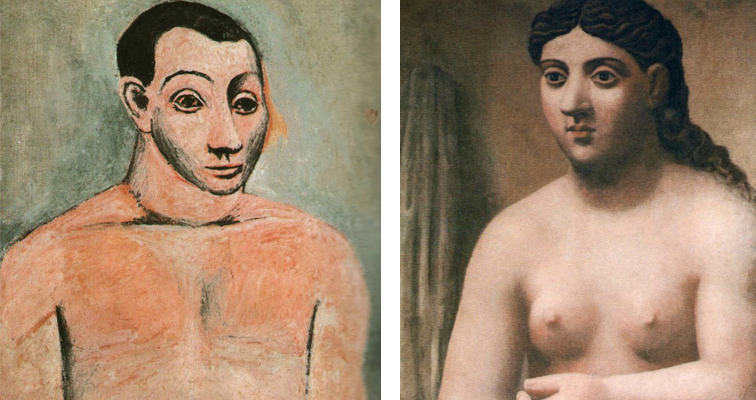

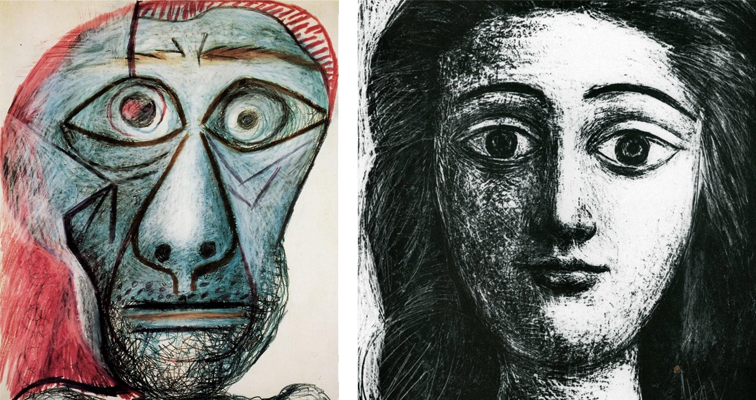

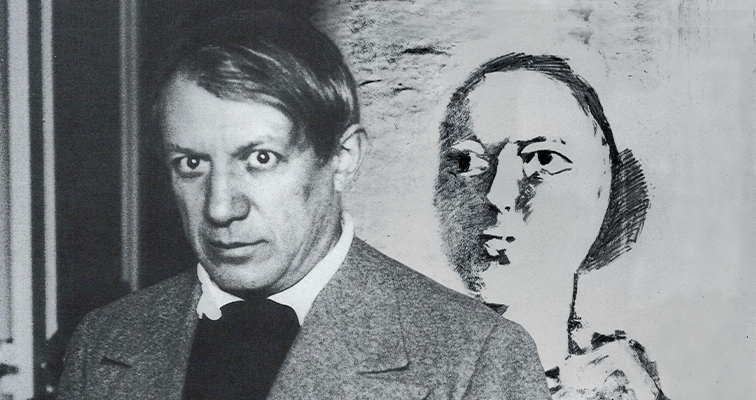

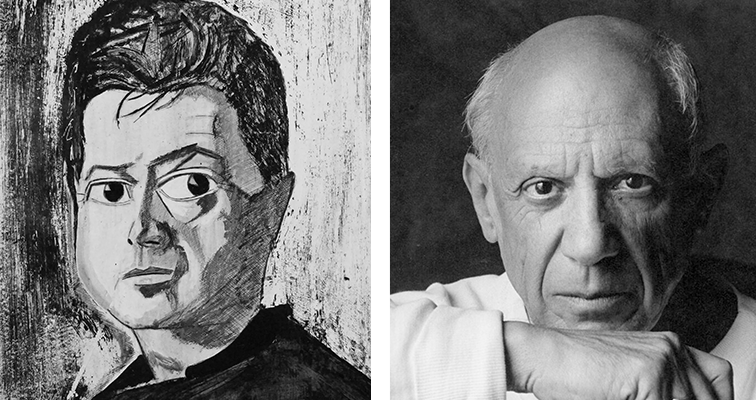

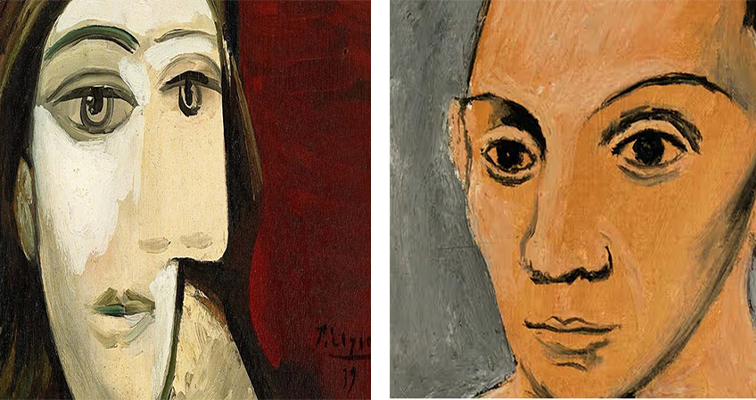

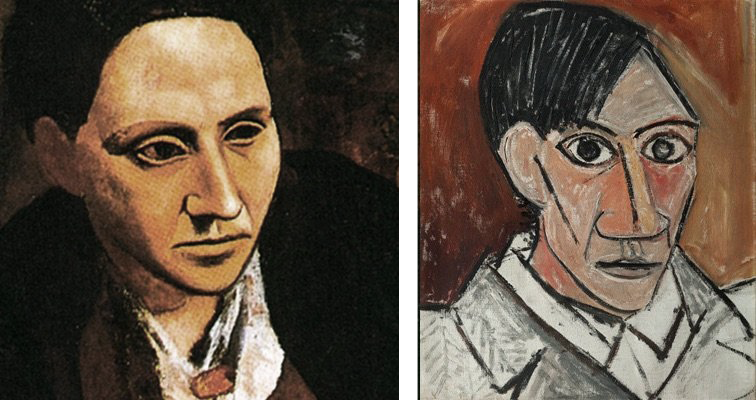

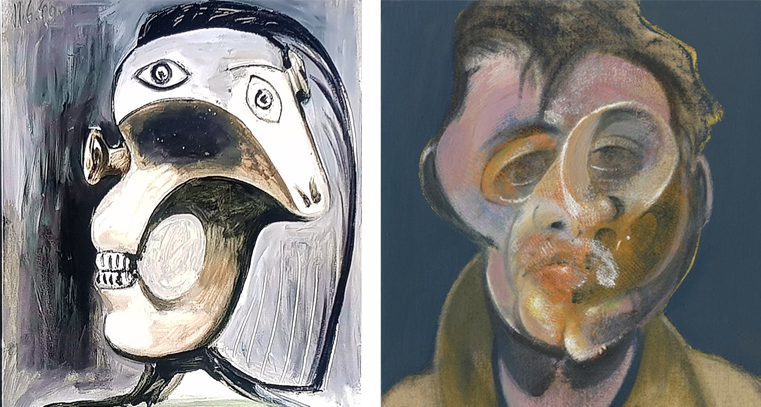

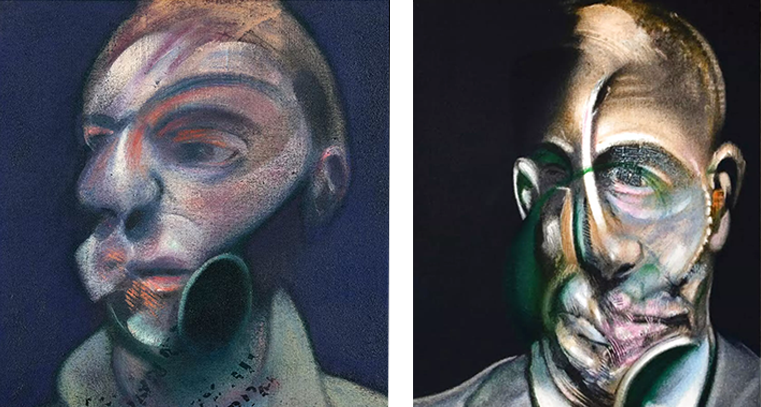

Looking at Pablo Picasso and Francis Bacon

Ausgangspunkt meiner Arbeit ist die formale Wirkung der Werke und fotografischen Porträts Pablo Picassos, insbesondere die Darstellung und Fragmentierung der Augen. Die folgenden Fotografien und Werke Picassos werden hier nicht illustrativ gezeigt, sondern als Gegenstand einer vergleichenden Analyse.

Die Abbildungen verdeutlichen, wie Picassos gestalterische Prinzipien etabliert hat, die sich sowohl im künstlerischen Werk von Francis Bacon als auch in Picassos eigenen bildnerischen Arbeiten wiederfinden. In meiner eigenen skulpturalen Arbeit greife ich diese Prinzipien auf und übertrage sie in den dreidimensionalen Raum, indem ich die visuelle Spannung und Deformation der Augen plastisch neu interpretiere. Die im Verlauf gezeigten Werke dienen dabei ausschließlich als Referenzpunkte meiner eigenen Studie, um diese formalen Zusammenhänge und Transformationen nachvollziehbar zu machen

Alle Abbildungen fremder Werke werden ausschließlich zum Zweck der kunsthistorischen und formalen Analyse im Sinne des § 51 UrhG (Zitatrecht) verwendet.

Ich war fasziniert wie die fotografischen Portraits Picassos, seine Augen, diverse Künstler inklusive mir beeinflusst haben. Die Bilder zeigen, wie die Portraitotos Picassos sich auf das Werk von Francis Bacons, Picassos und meines übertragen haben.

Für mich ist das linke Bild das radikalste in der Transformation eines Schädels

Weibliche Portraits

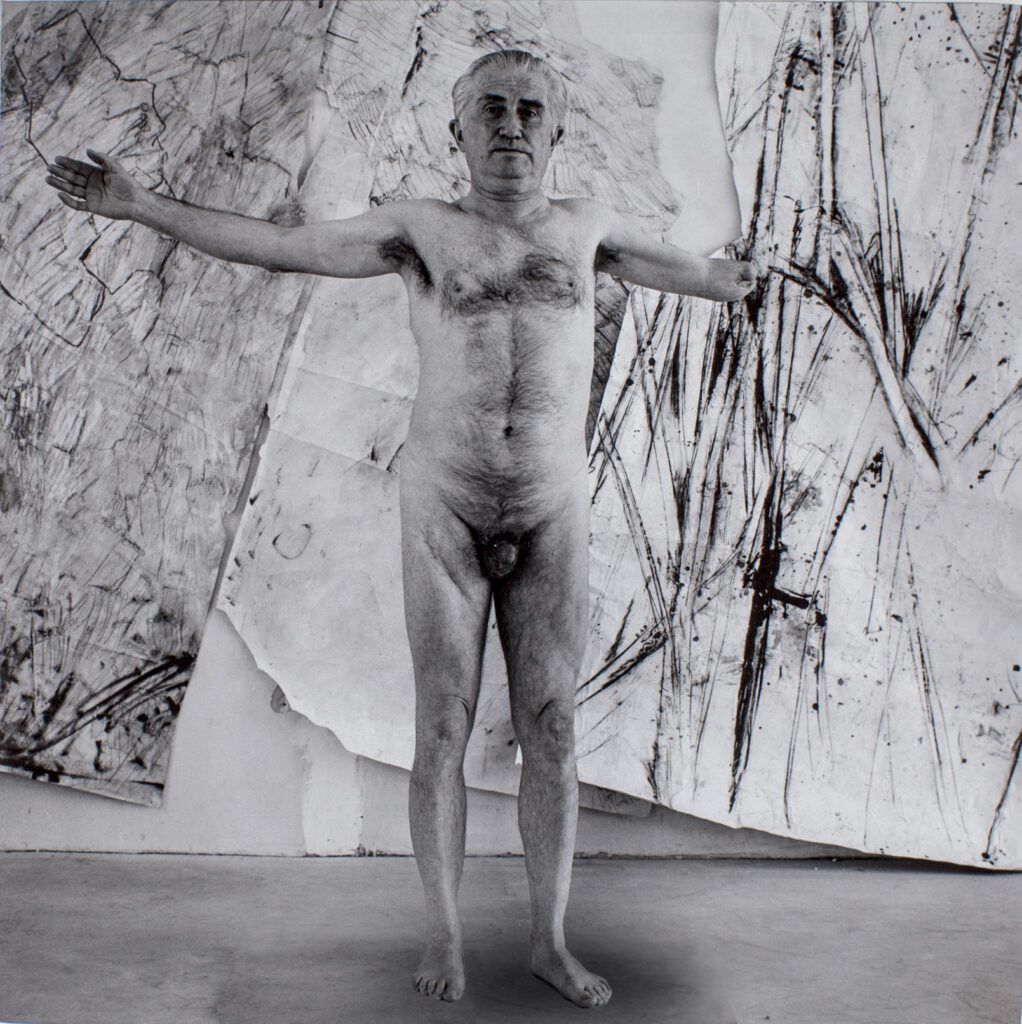

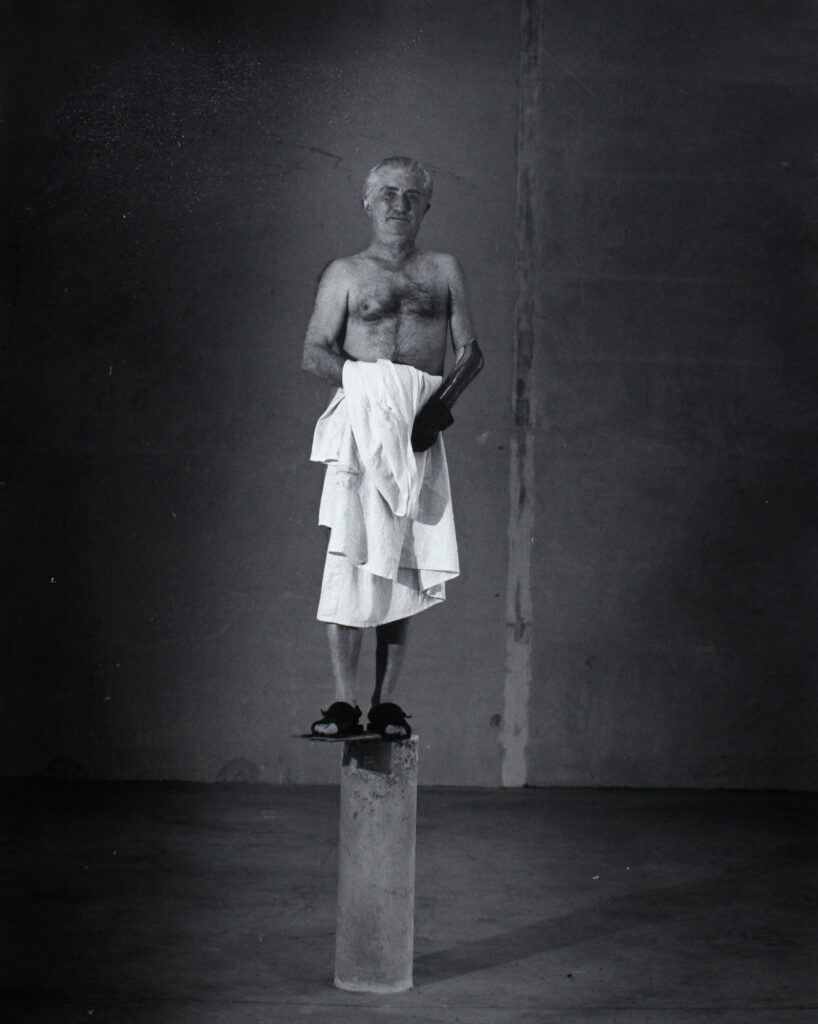

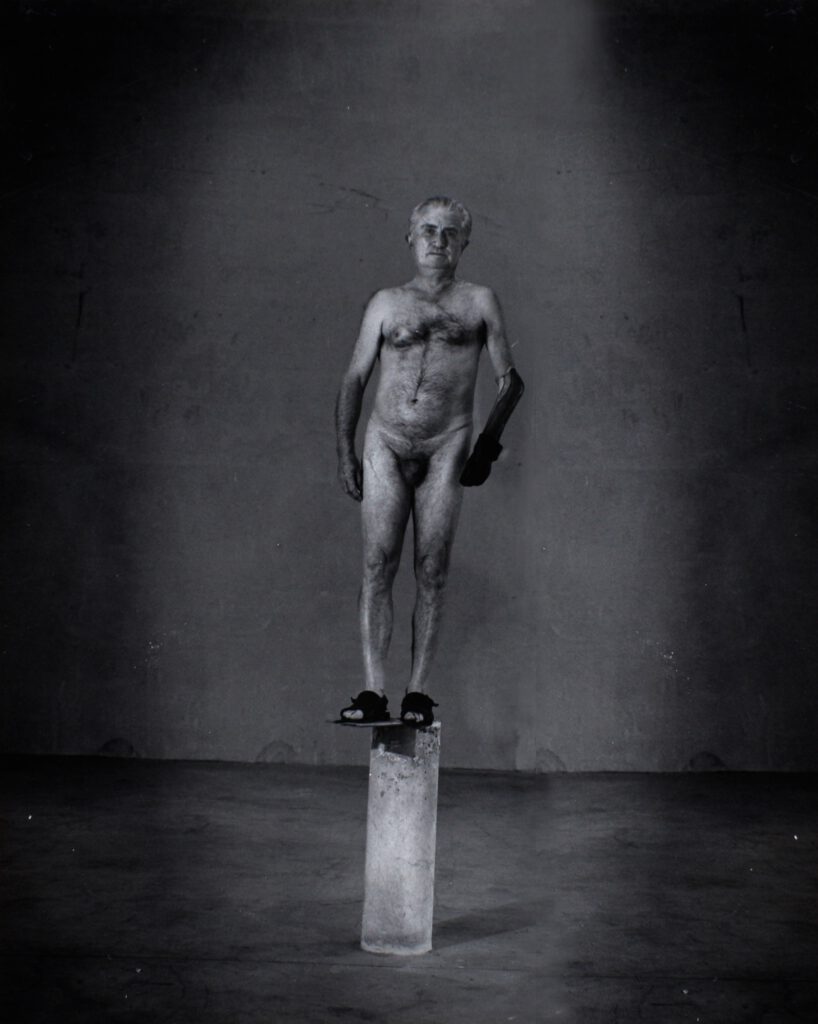

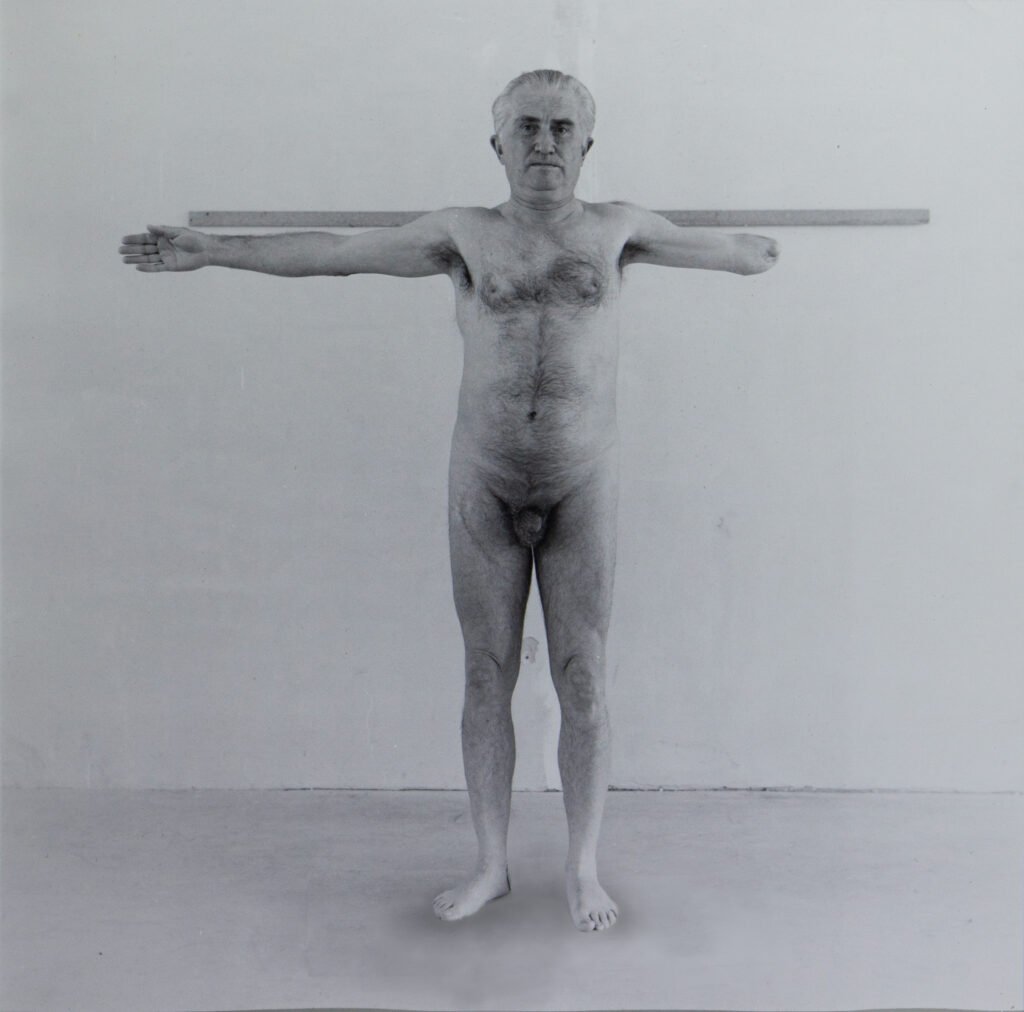

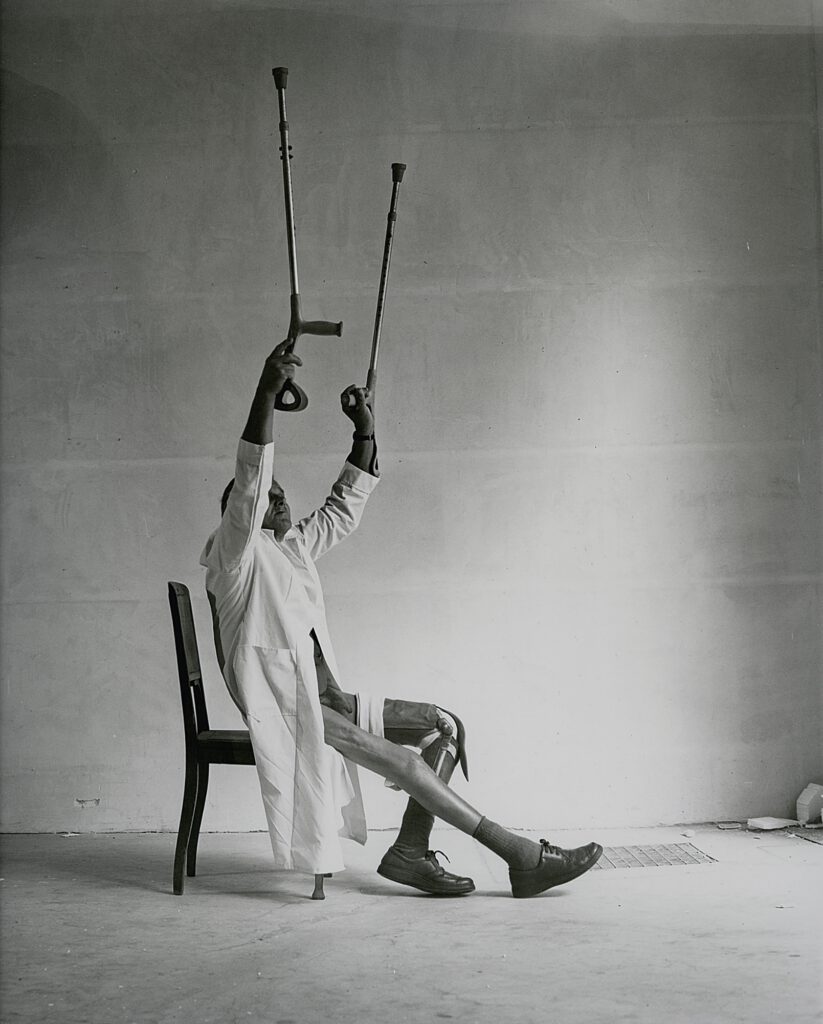

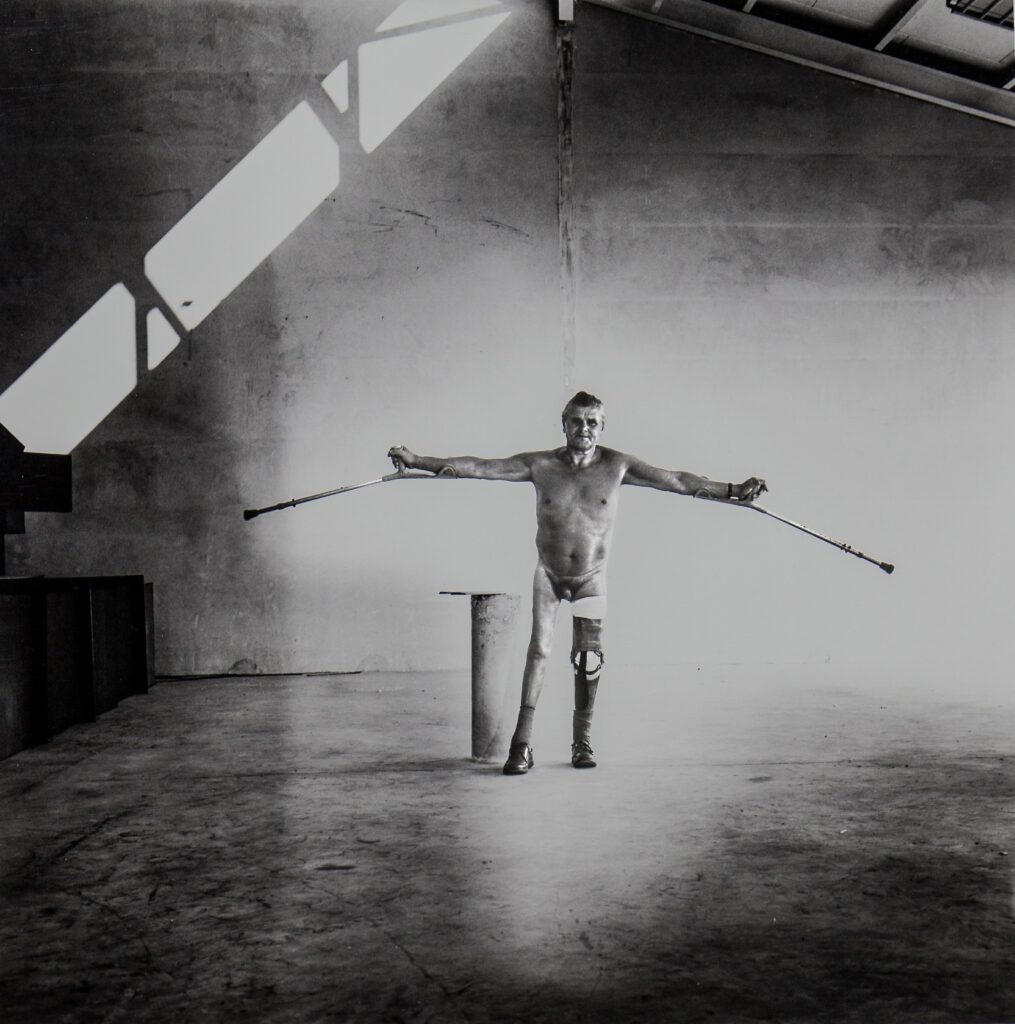

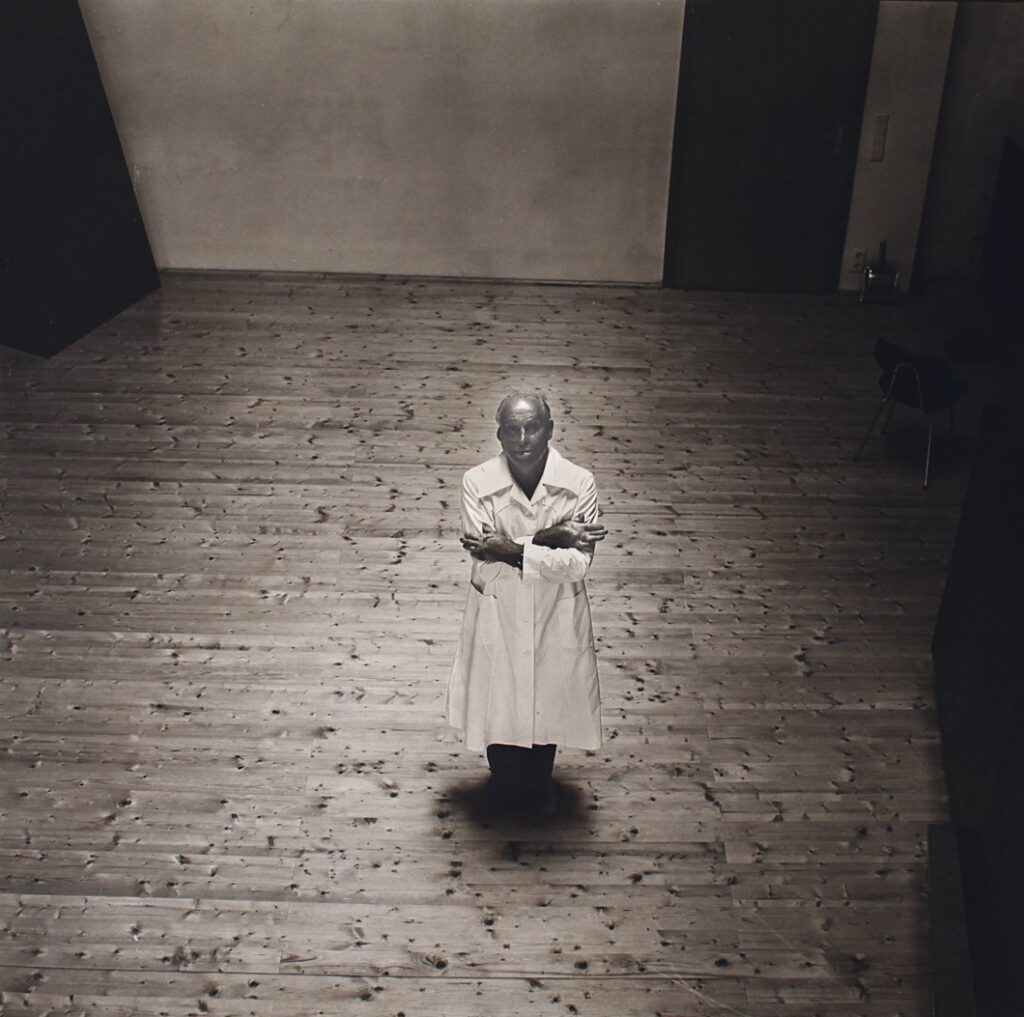

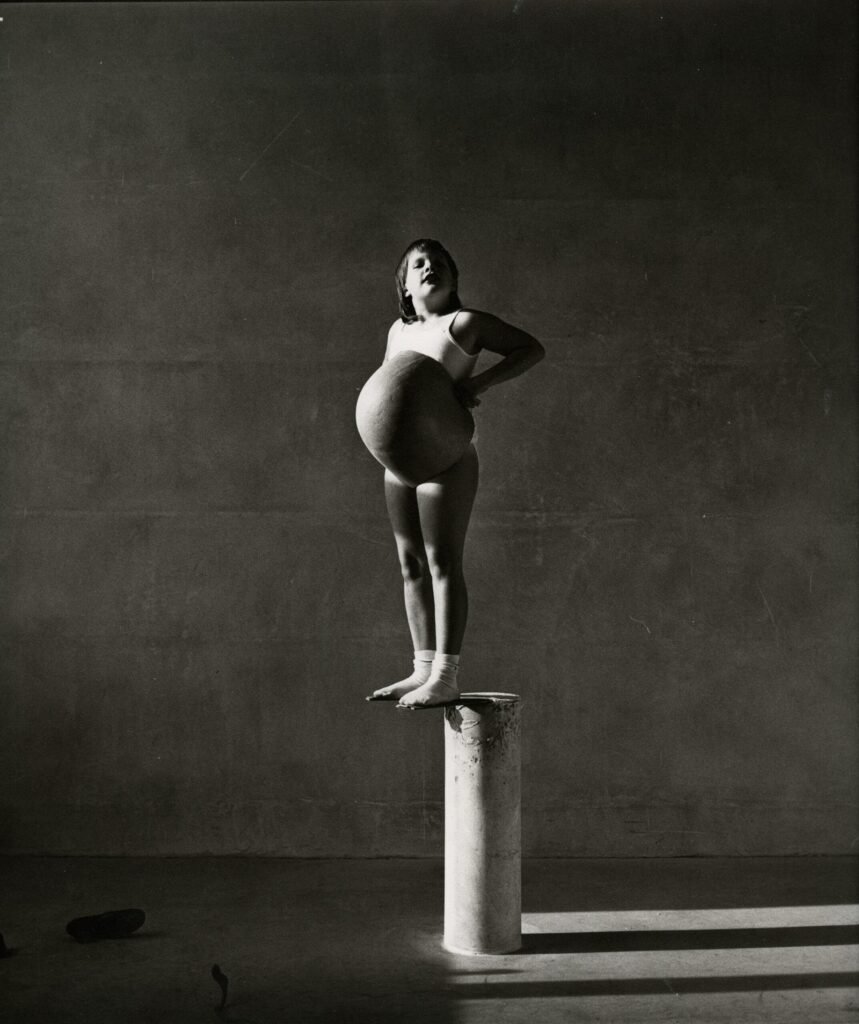

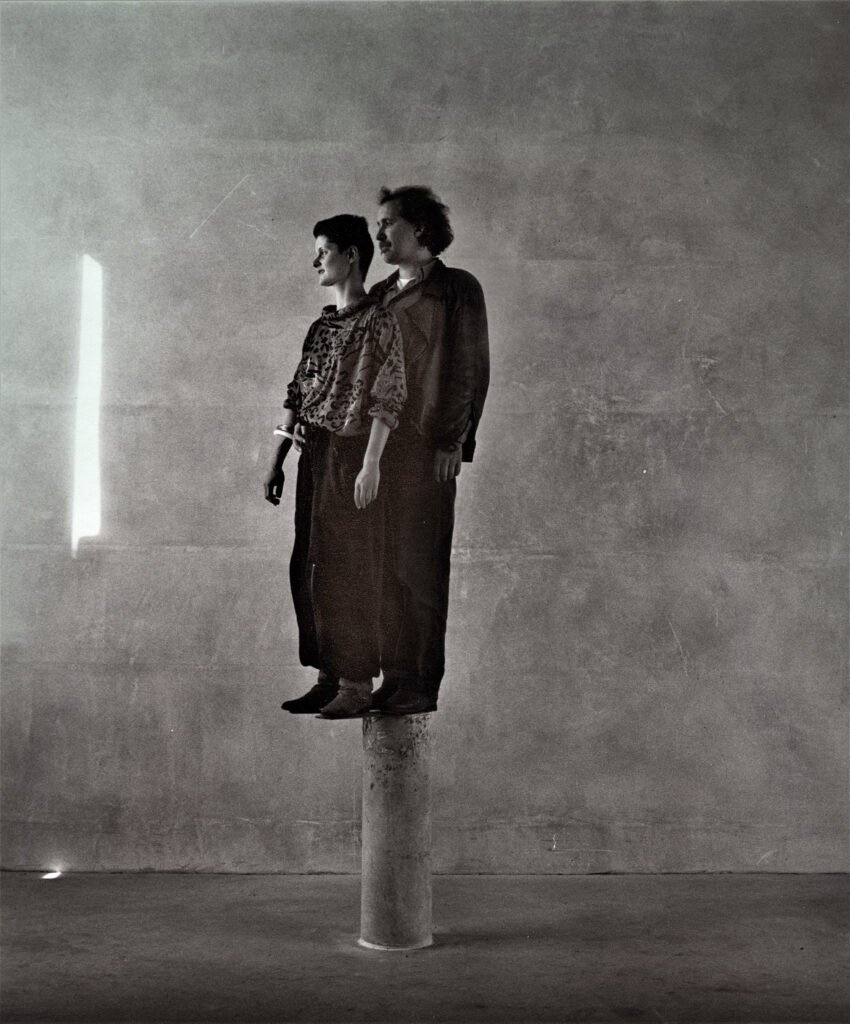

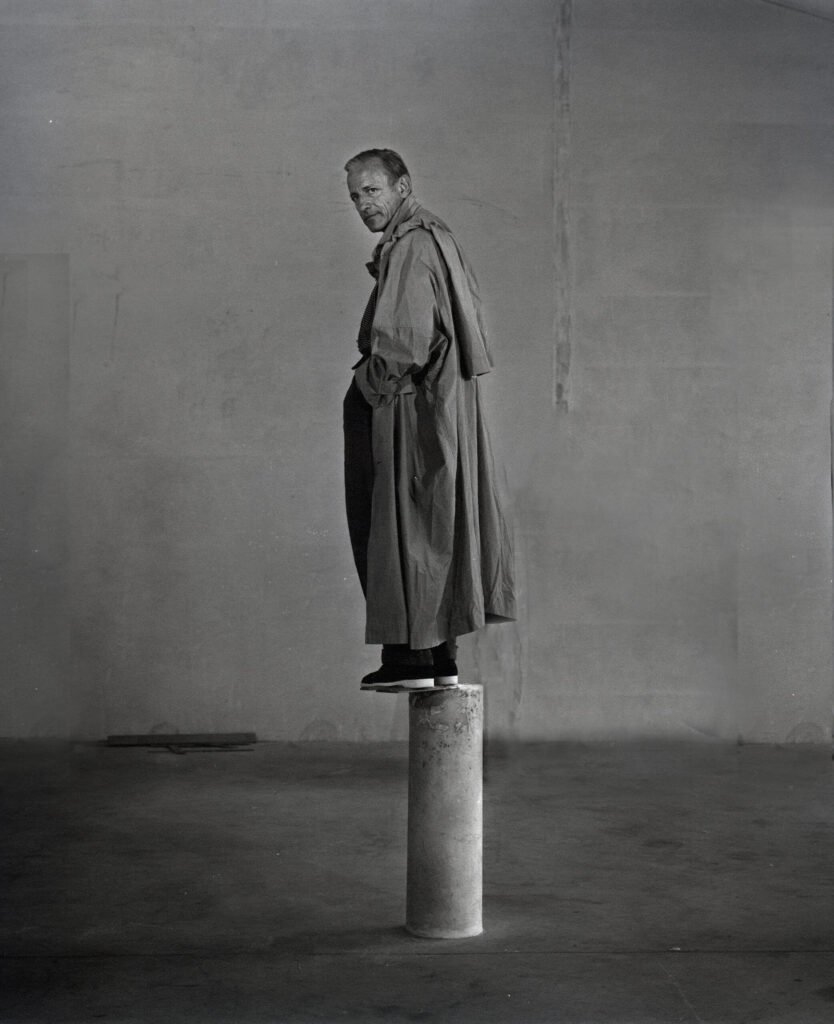

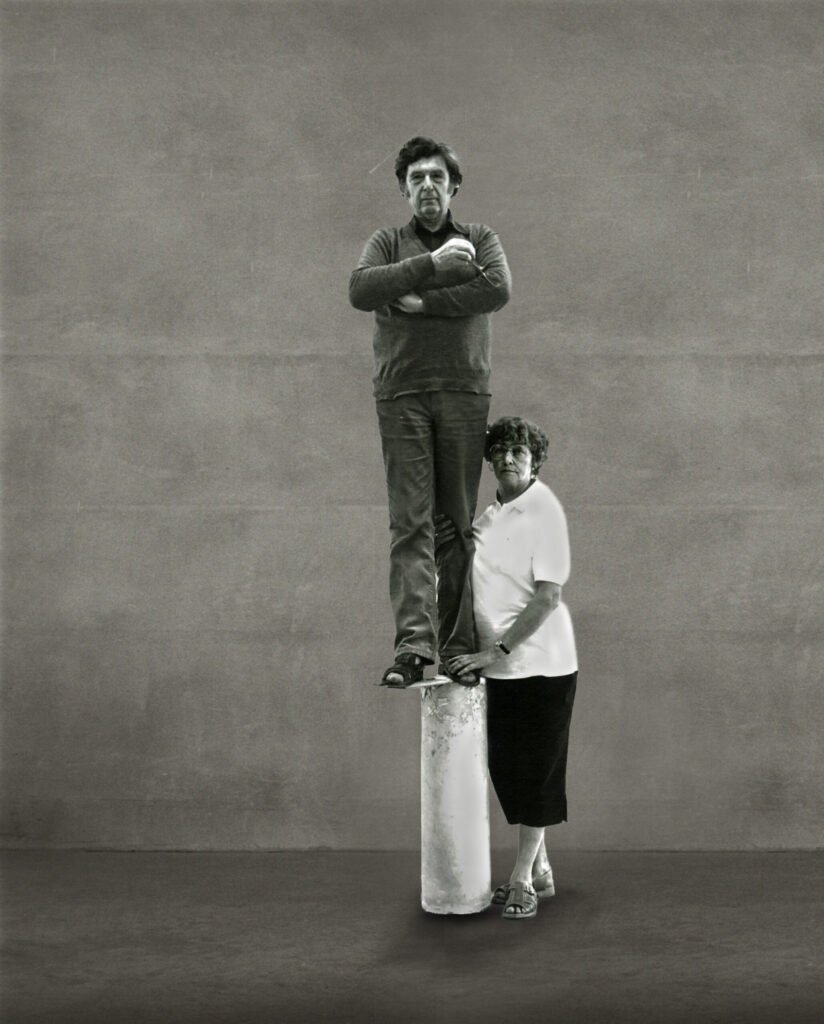

Invaliden

1983

Im Zuge der intensiven Beschäftigung mit dem Westwall und dem Krieg wollte ich die noch sichtbaren menschlichen Dramen zeigen.

In meinem Dorf gab es zu der Zeit vier Kriegsverletzte, die ich angesprochen und zum Fotografieren in den

frühen 80ziger-Jahren in mein Atelier eingeladen hatte.

Des Weiteren hatte ich in der lokalen Zeitung eine Anzeige geschaltet,

in der ich mein Anliegen darlegte und es haben sich mehrere Invaliden gemeldet.

Die meisten waren sehr interessiert und haben es geschätzt, dass ich mich für

ihr Schicksal interessiere und haben mir offen ihre Wunden gezeigt.

Bei einigen Aufnahmen sind die gemeinsamen Zeichnungen von Ritzi Jacobi und mir zu sehen, es sind Entwurfszeichnungen für textile Reliefs.

Diese Bilder sind noch keine High-End-Feindaten.

Schwarz-Weiß-Fotografien wurden abfotografiert.

Für die Feindaten werden die Original Hasselblad-Negative digitalisiert und teilweise in die fotografische Serie eingepflegt.

Die Köpfung der Nonne

1982/83

Im Laufe der Jahrhunderte sind die Truppen des osmanischen Reichs auf dem Weg nach Wien immer wieder brandschatzend und tötend

durch Siebenbürgen gegangen. Diese Szene habe ich als Freskomalerei einer orthodoxen Kirche gefunden, und habe es noch vor

der digitalen Zeit durch eine aufwendige Inszenierung zu einem Bild kreiert.

Ich habe diese Szene dann auch in der Malerei Frankreichs und Italiens des späten 19. Jahrhunderts wiedergefunden. Der Punkt in dieser Szene

ist, nachdem der Janitschare mit seinem Krummsäbel die Nonne enthauptet,

sie im gleichen Moment einen Heiligenschein erhält. Die Kratzer, die ich wie einen Filter vor die Szene gesetzt habe,

platzieren das Bild in die Vergangenheit.

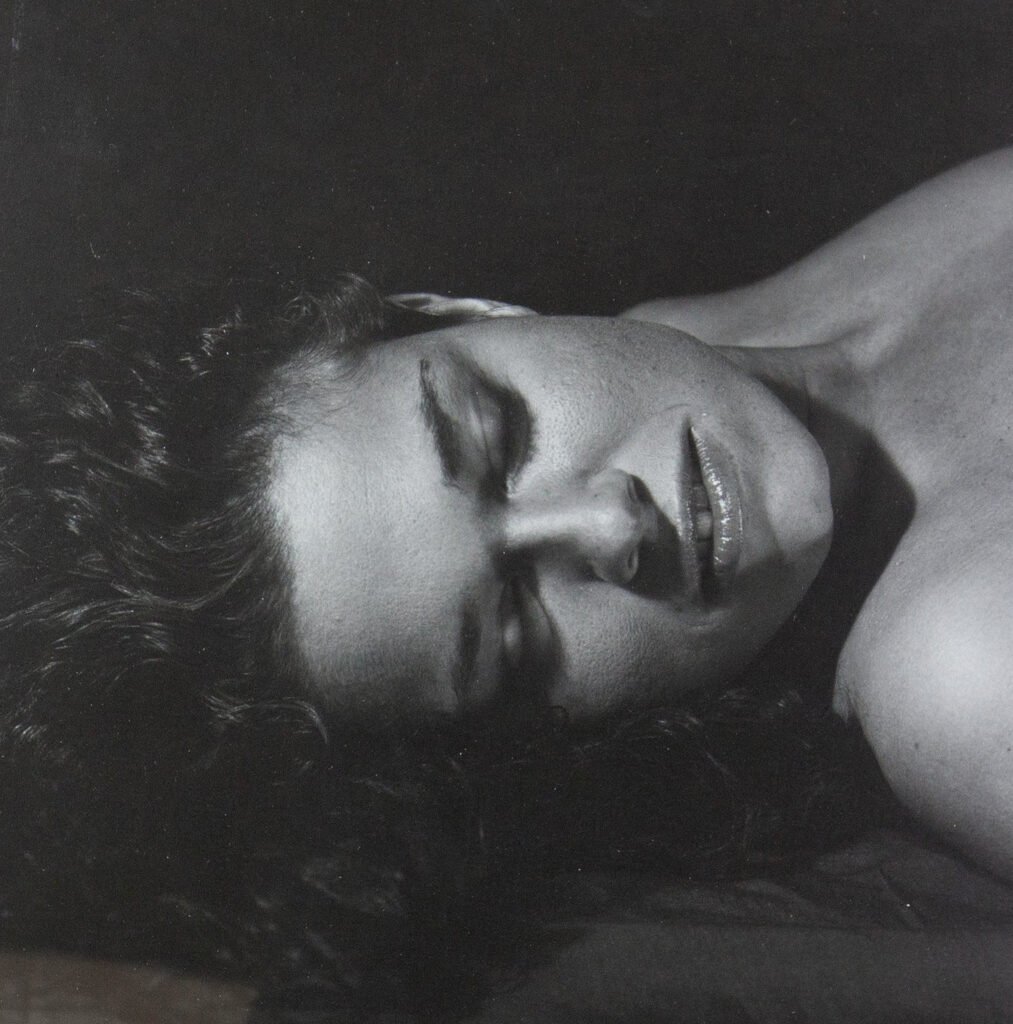

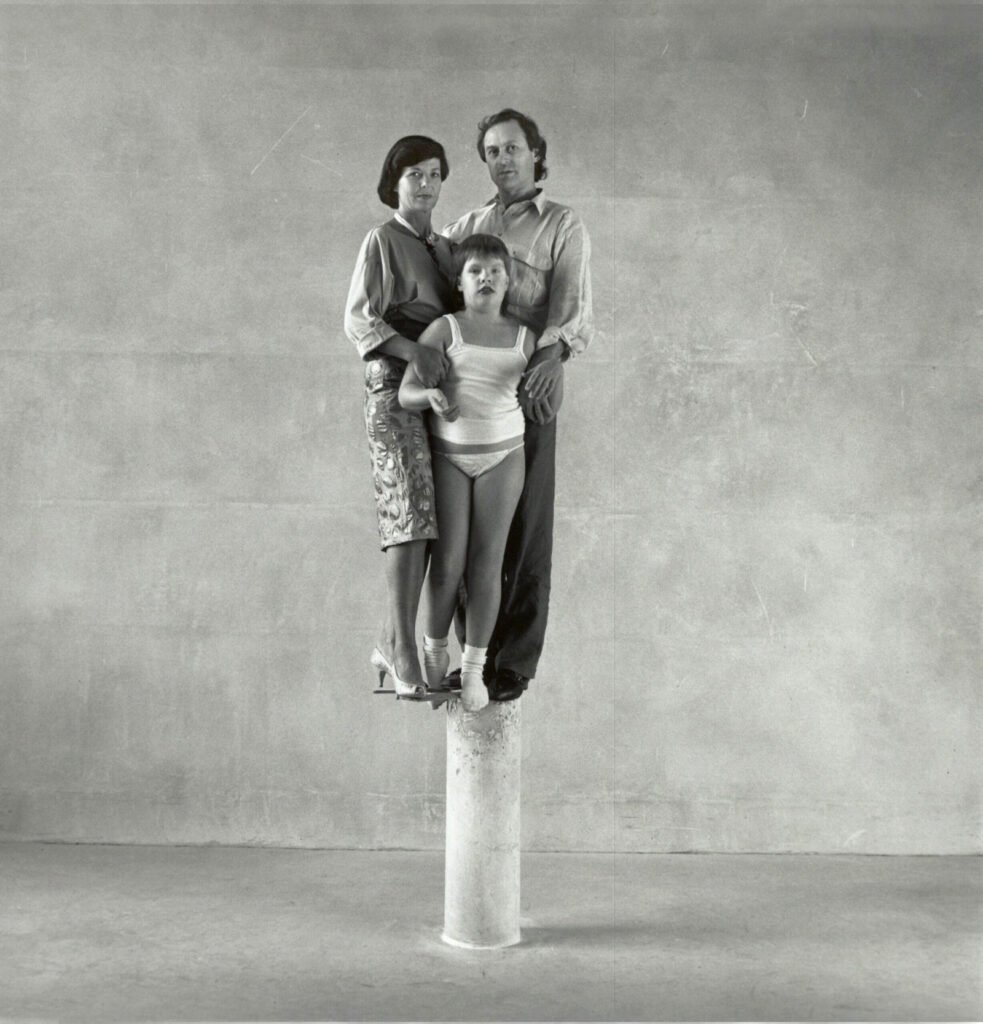

Peter nach Blinddarmdurchbruch

1973, Collage aus den 80er Jahren

Während einer Urlaubsreise kurz nach meiner Emigration nach Bukarest 1973 bekam ich einen Blinddarmdurchbruch.

Eine höchste gefährliche Situation, die ich wie durch ein Wunder überwand.

Die hygienischen und sonstigen Bedingungen im dortigen Krankenhaus waren relativ einfach. Die durchbluteten Binden am

Bauch wurden gewaschen und am nächsten Tag wieder appliziert.

Die Spritzen wurden nach Verwendung ausgekocht und wiederverwendet.

Ich hatte Halluzinationen, in denen ich mich in einem Bergbach watend sah.

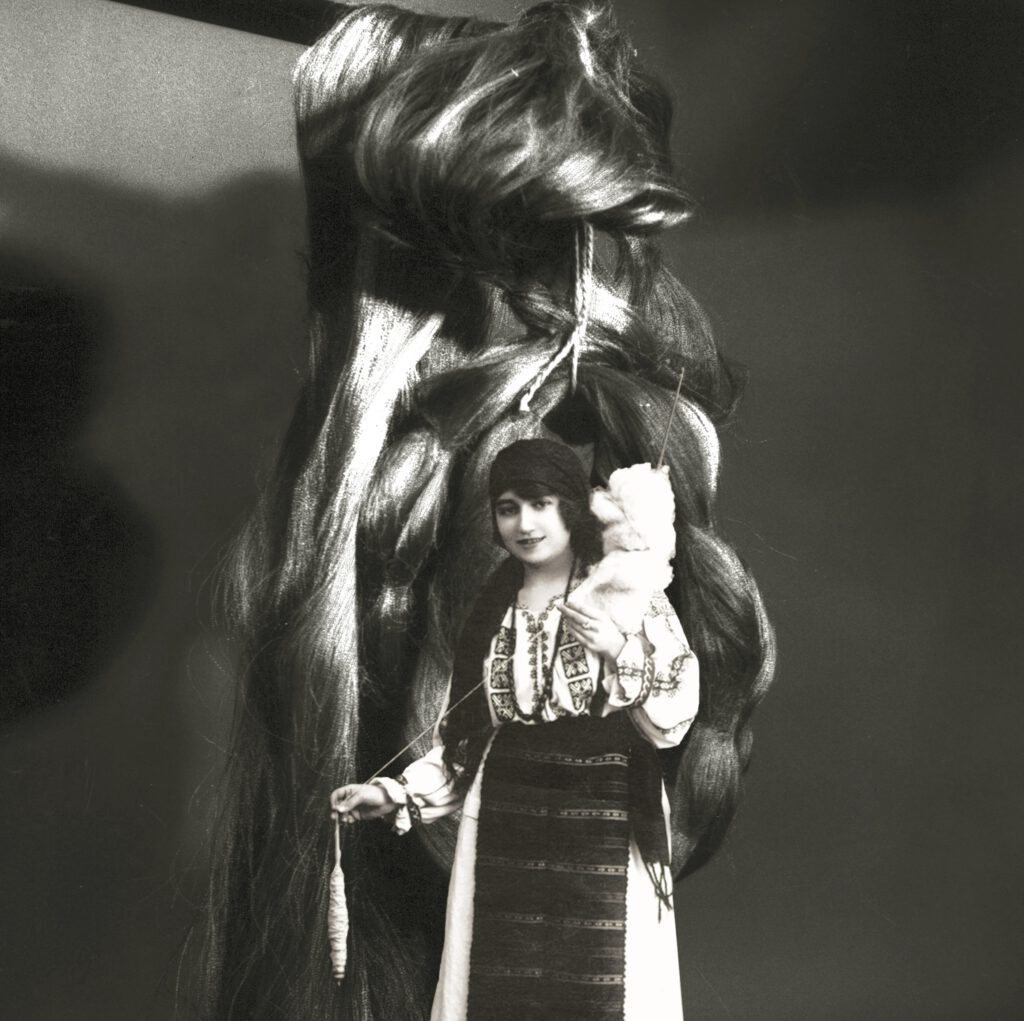

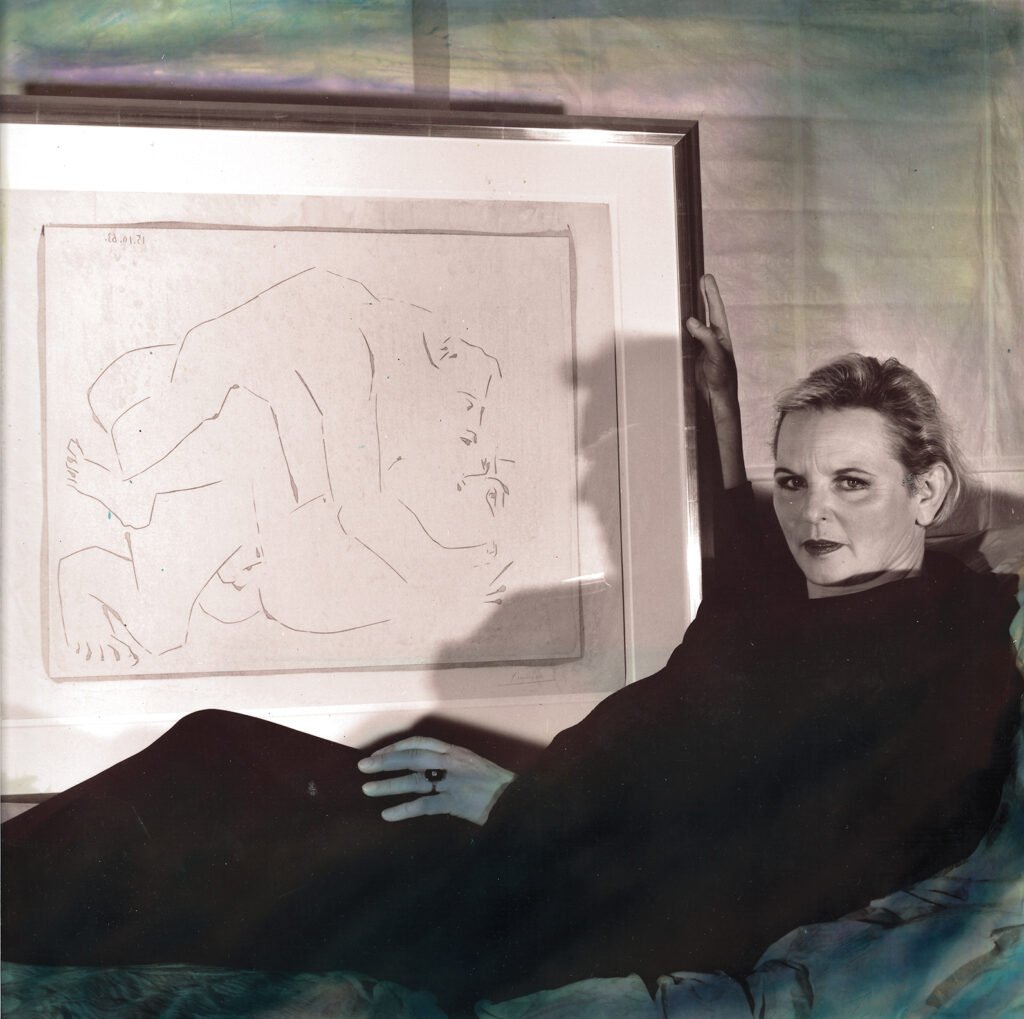

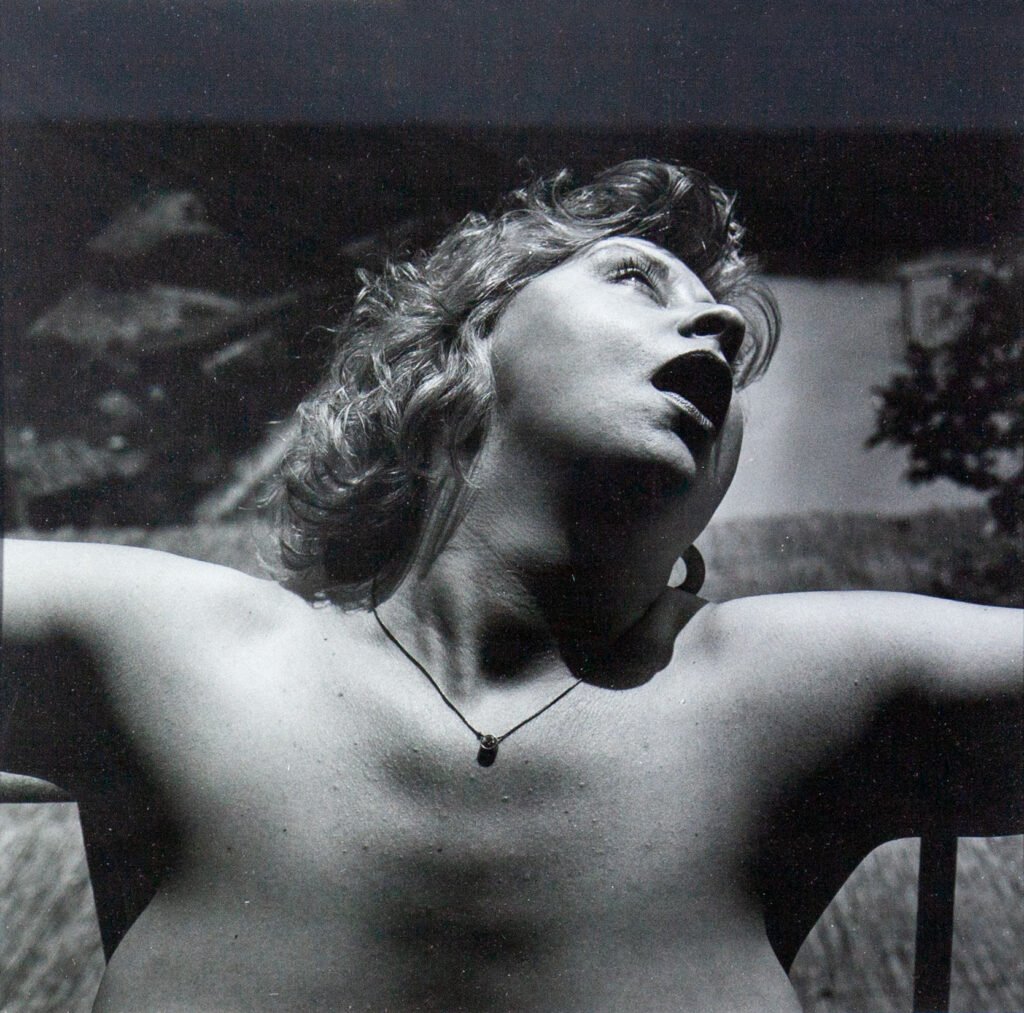

Ritzi's Haircut

1971

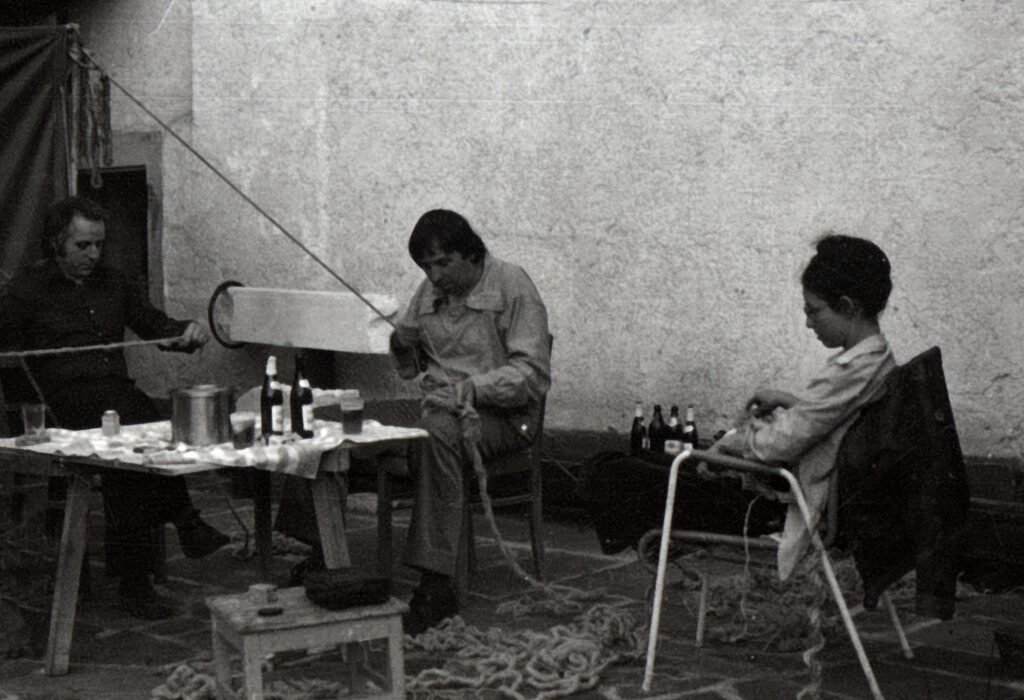

Ritzi Jacobi & Peter Jacobi

Ritzi’s Hair Cut, 1971

Super 8 film, video-happening,

Haystack Mountain School of Craft, Maine, USA

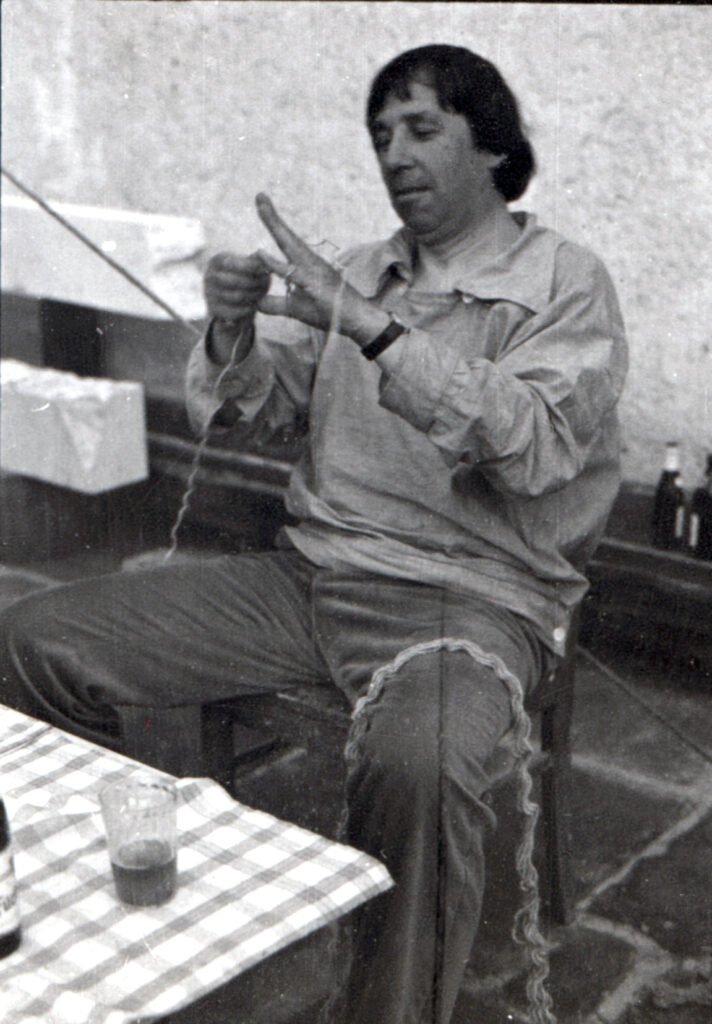

1972, gerade mal ein Jahr nach unserer Ankunft in Deutschlandd wurden wir in der Haystack School of Craft zu einem Guest Teacher Seminar eingeladen. Die ganzen Bauten der Sommerschule waren auf Stelzen über dem Waldboden als Grundlage für die diversen Bauten erbaut. Rockefeller hatte eine Insel zwei drei Meilen vor dem Meeresufer der Haystack School. Die Studentenschaft bestand aus zukünftigen Kunststudenten aber auch aus Millionären, die sich einen kreativen urlaub an dieser Schule ausgedacht haben. Es standen zwei Rolls Royce auf dem Studentenparkplatz. So hatte ich die Idee, eine Aktion, genannt Ritzi’s Haircut zu organisieren.

So wurden die Studenten aufgefordert, sich eine Haarsträhne aus Ritzes Haar herauszusuchen und einen Wollfaden daran zu knoten.

So entstand ein Kreis von Strängen. Nun trat ich in Aktion und trug mit gelber Farbe eine Ringfor auf die weggespannten Haare gelegt. In einem Zweiten Schritt habe ich dann die Haare mit den Wollfäden abgeschnitten. So haben dann die Webstudenten aus diesen Wollsträngen ein kleines textiles Relief gewebt. Dieses wurde bei der nächsten Versteigerung zugunsten der Schule verkauft.

Autodafé

1970

Ritzi Jacobi & Peter Jacobi

Ohne Titel, 1970

Super 8 Film, Frankfurt am Main,

Oktober, Peters erste Werkstatt in Deutschland

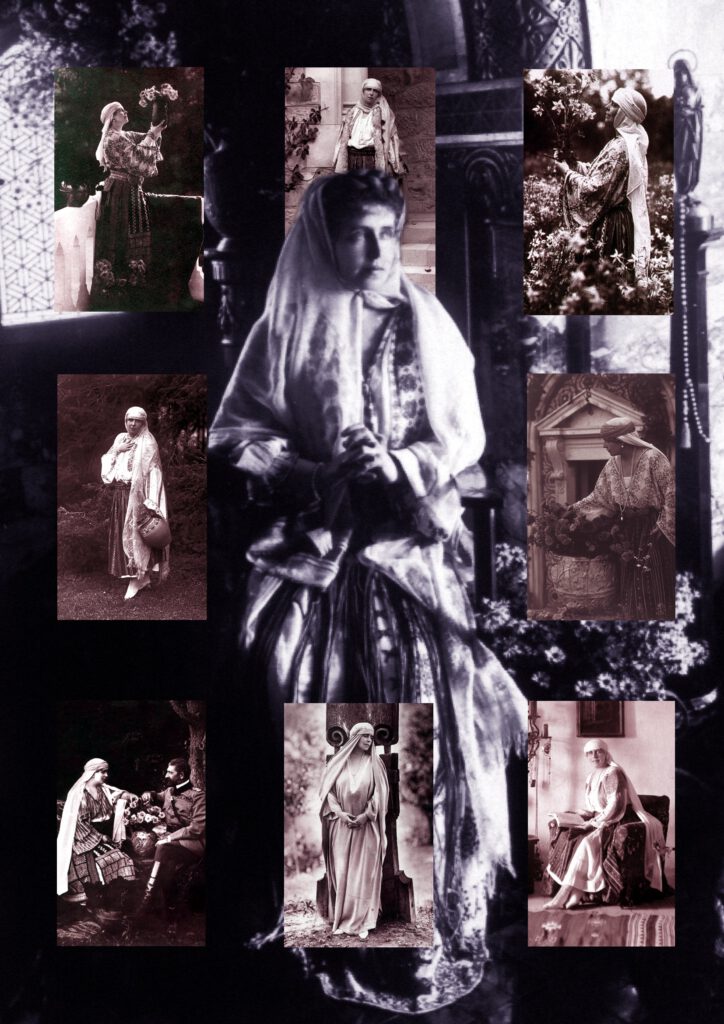

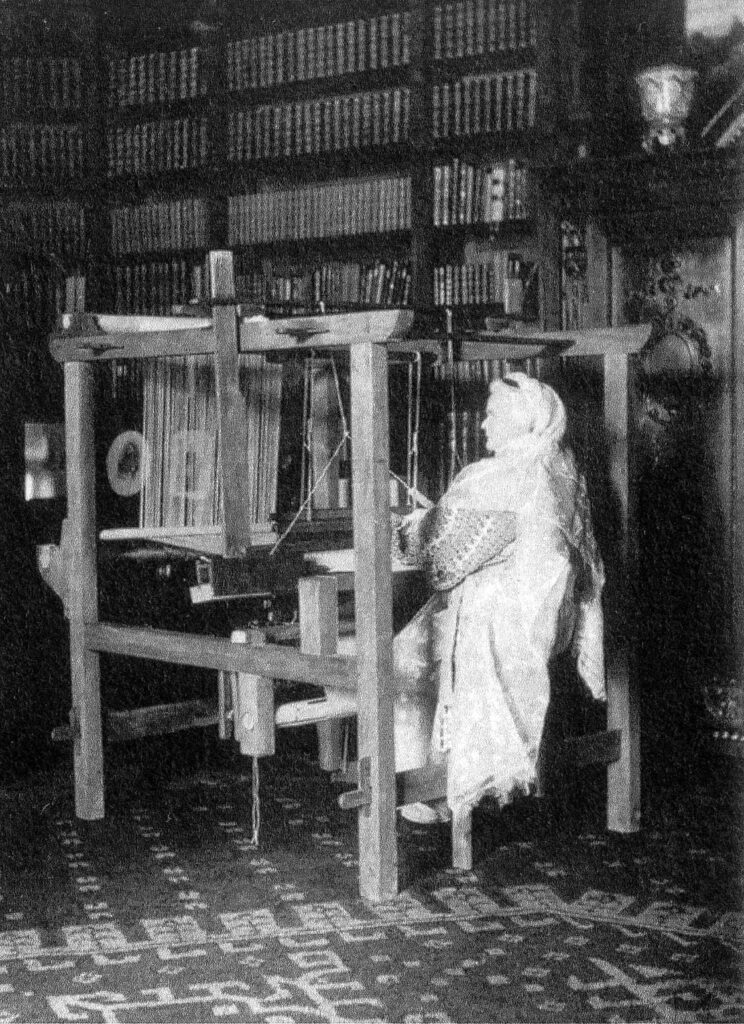

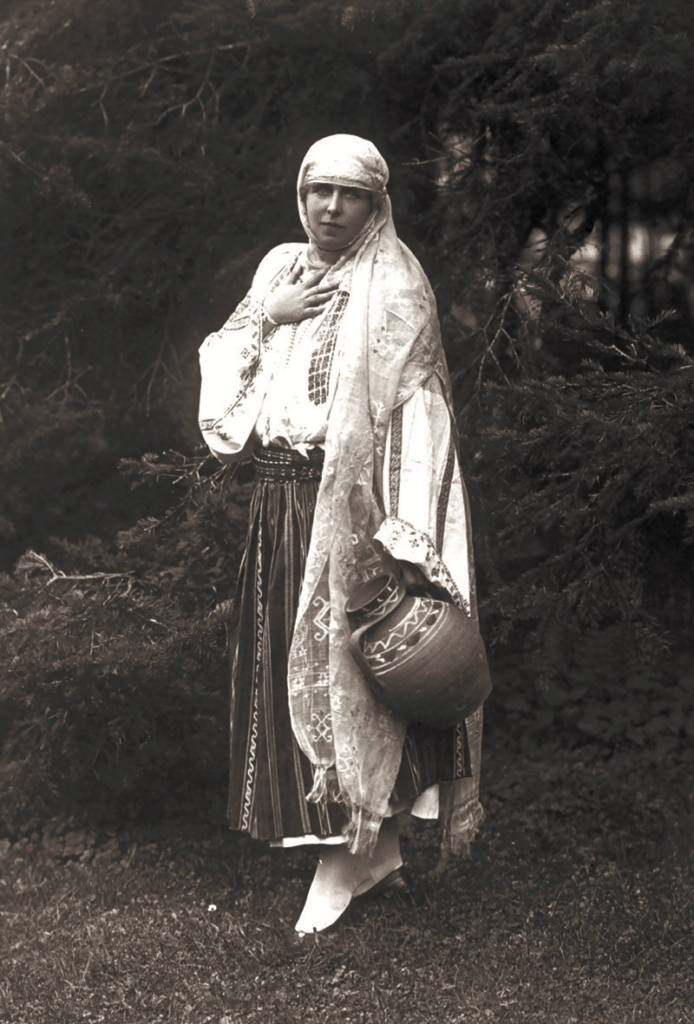

Das schöne bäuerliche Kleid der Städterin

1990er

Die historischen Bilder aus Jacobis Sammlung, die als Ausgangspunkt für zahlreiche Bearbeitungen dienen, bilden, einen melancholischen Diskurs, ein originelles „memento mori“, das seinen Platz in der umfangreichen Ikonographie des Motivs hat. Das “schöne bäuerliche Kleid der Städterin” der „guten“ Bukarester Gesellschaft des 19. Jahrhunderts und vom Anfang des 20. Jahrhunderts, mit ihrem erstarrten Lächeln, verkleidet wie für ein ständiges galantes Fest – eine Art Wachsfiguren des Musee Grevin oder Madame Tussaud’s – ähneln eher den düsteren Toten als den Lebendigen. Die Verkleidung selbst ist Illusion und Wonne des Verfalls. Durch die paradoxale Umkehrung drückt die genaue Nachbildung des Lebendigen, sei es ein Foto oder ein Abdruck, nicht die Kraft des Lebens aus. Die „virtuelle Collage“ einiger dieser Bilder mit Skulpturen Jacobis aus den 70er Jahren ist nicht unerwartet; jene seltsamen Marmorreliefs mit „textilen Motiven“, wie sie der Autor neutral betitelt, suggerieren eigentlich Abdrücke antiker Drapierungen oder Totentücher. Der Marmor selbst hat für den heutigen Zuschauer einen eher sepulkralen Ausdruck. So wird mit diesem Ausdruck in dem Bild, in dem eine Figur vor marmornem Hintergrund steht, umgegangen, so werden auch einige dieser alten Fotos in virtuelle Marmorrahmen eingebunden. In der Montage „Diptychon“ werden zwei Fotos nebeneinandergestellt, die quasi über Jahrhunderte korrespondieren. Das eine stellt „eine schöne Stadtdame in Bauerntracht“ dar, mit einem Krug zu ihren Fü.en, im Pappmache-Dekor eines Fotostudios von 1880. Das zweite Foto von 1888, stellt ein antikes Grabrelief dar, mit dem klassischen Motiv einer drapierten weiblichen Figur, ihr Blick ist in die Ferne gerichtet, I ihrer gegenüberstehenden Figur deutet sie eine Abschiedsgeste an. Repräsentativ für diese Werkreihe scheint mir auch das spektrale Bild der Königin Maria vor einem Wegkreuz stehend zu sein. Zu ihren beiden Seiten stehen reich dekoriert Marmorfragmente von Renaissance Statuen, die den Fotografen von 1890 als auch Peter Jacobi an der Jahrtausendwende faszinierten.

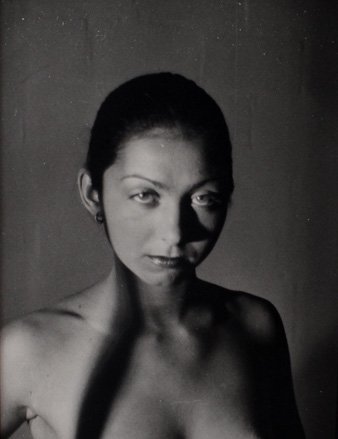

Portraits

Jürgen Brodwold und Michael Sandle helfen Ritzi beim Weben einer ihrer Tapisserien

Ritzi Jacobi

„Dr. Magda Predescu, Kunsthistorikerin.“ ca. 2010

Hat mehrere exzellente Texte über meine Arbeit geschrieben, wie im MNAC-Katalog im Jahre 2022 anlässlich meiner Einzel-Ausstellung.

Gerhard Knodel und Ken Gross

Gerhard Knodel war viele Jahre Direktor der

Cranbrook Academy of Art außerhalb von Detroit. Als gute Freunde haben wir auf seiner Akademie einige Gastaufenthalte gehabt.

Ken war Kulturpolitiker im Raum Detroit.

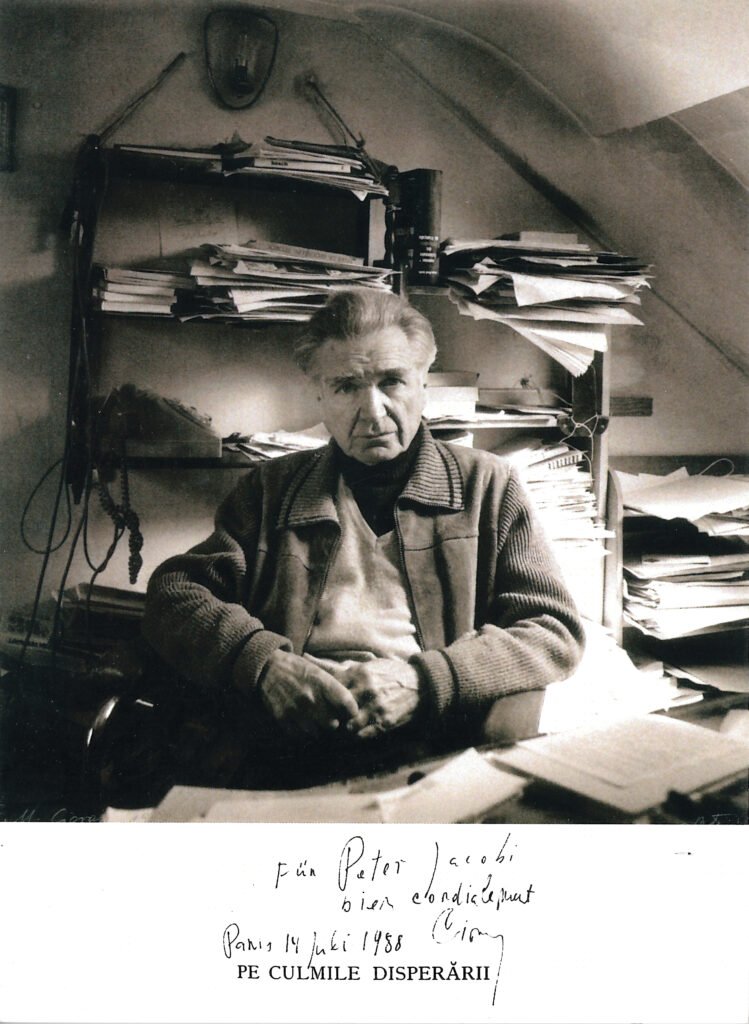

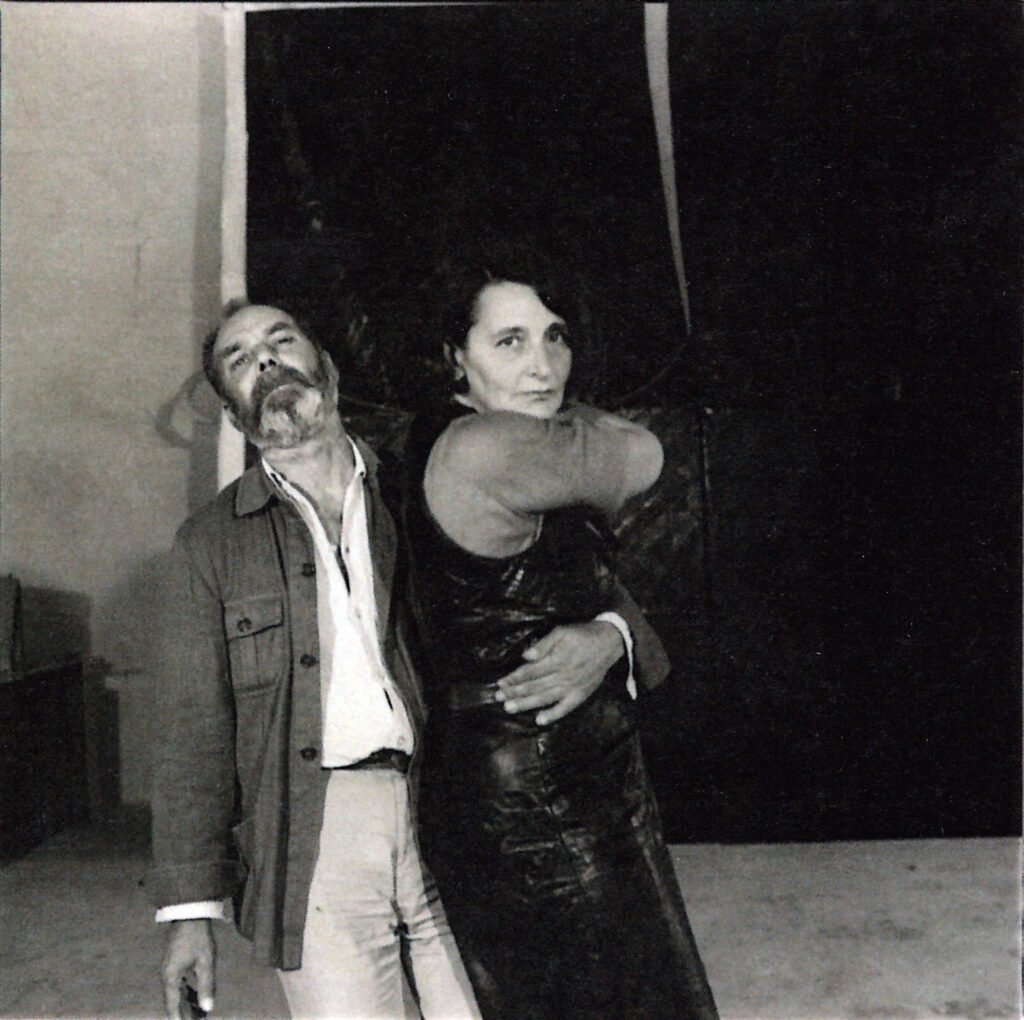

„George Apostu. Ein paar Jahre vor seinem Tod in Paris.“ 1980er-Jahre

Ein großartiger Bildhauer. In den 1960er- und 1970er -Jahren waren wir miteinander befreundet.

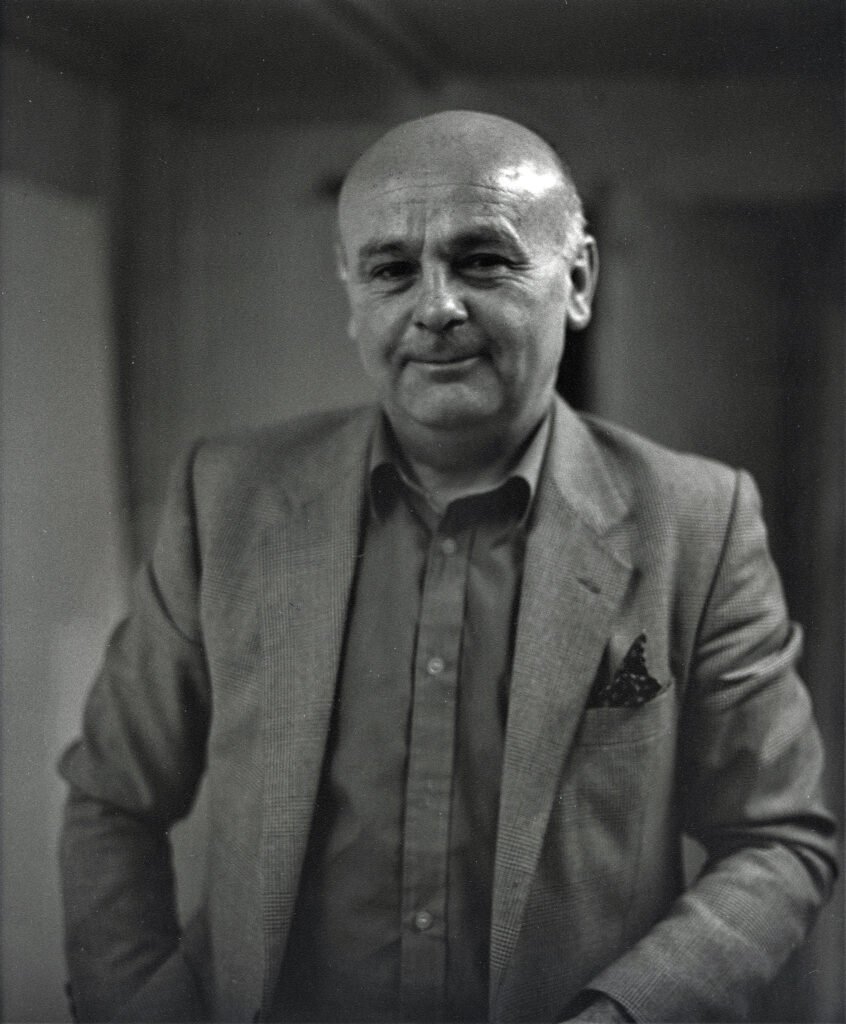

„Oroveanu Mihai.“ ca. 2010

Gründungsdirektor des MNAC, dem Museum für Gegenwartskunst in Bukarest.

Ein Freund und Förderer meiner Arbeiten. Jurymitglied beim Holocaust-Wettbewerb, ca. 2010.

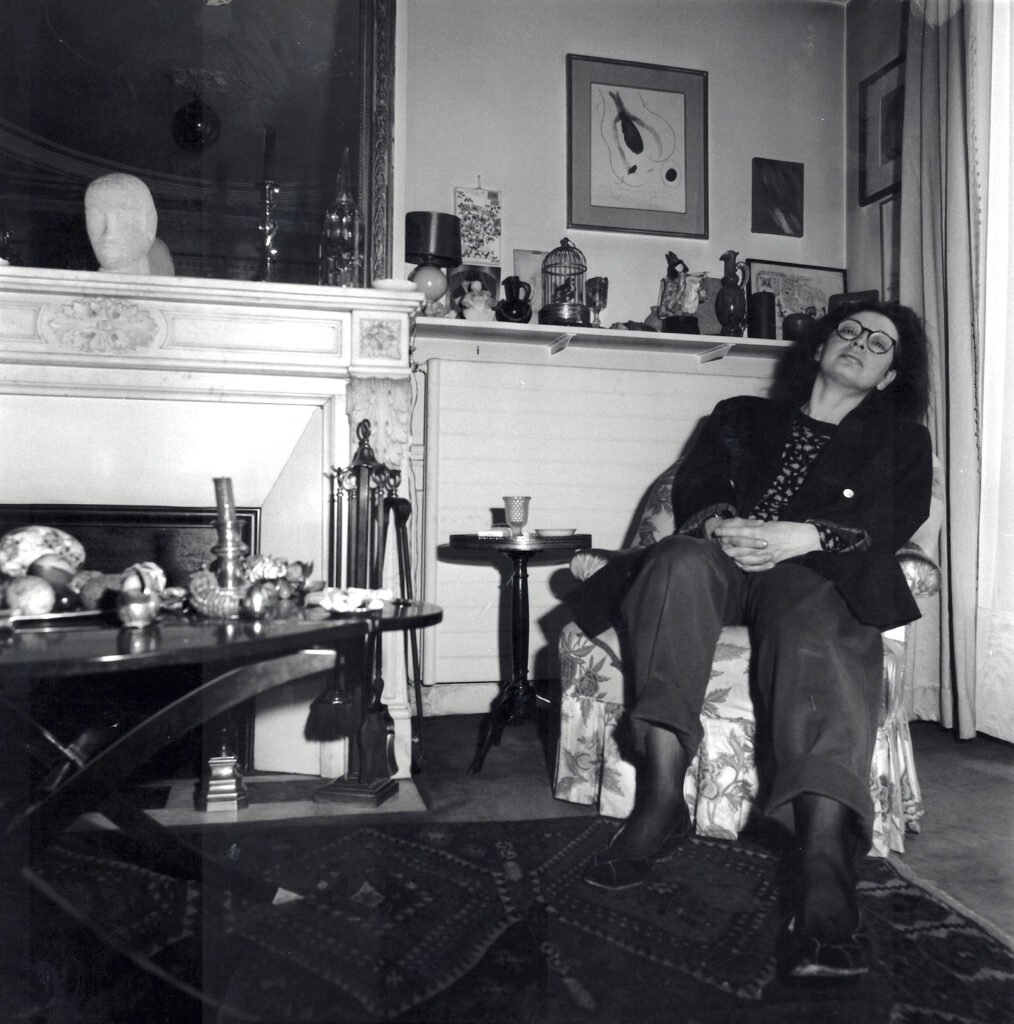

Danielle Molinari, Kuratorin

der Ausstellung Ritzi und Peter Jacobi, Textil und Fotografie im Musee d’Art Moderne de la Ville de Paris

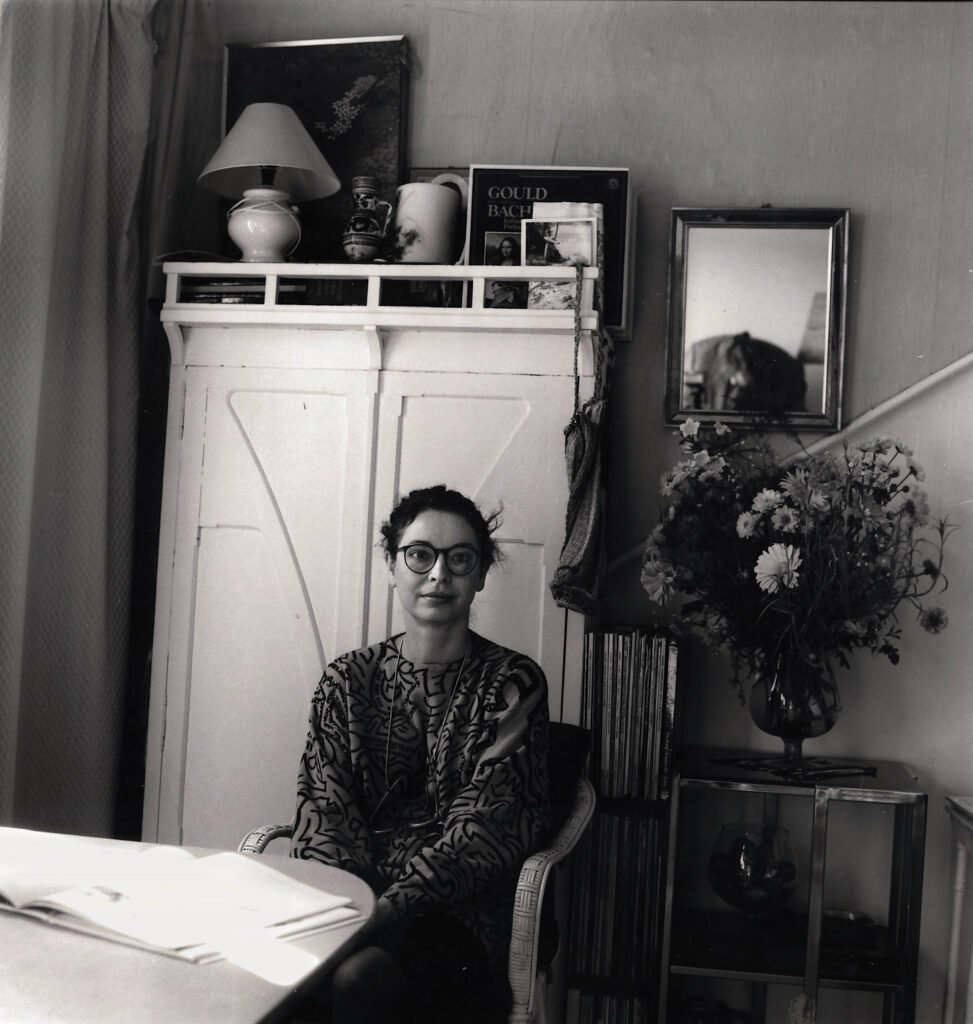

Ioana Vlasiu, Kunstkritikerin,

hat einen bedeutend Text über meine Arbeit geschrieben

Dan Perjovschi, mir gewidmete Zeichnung

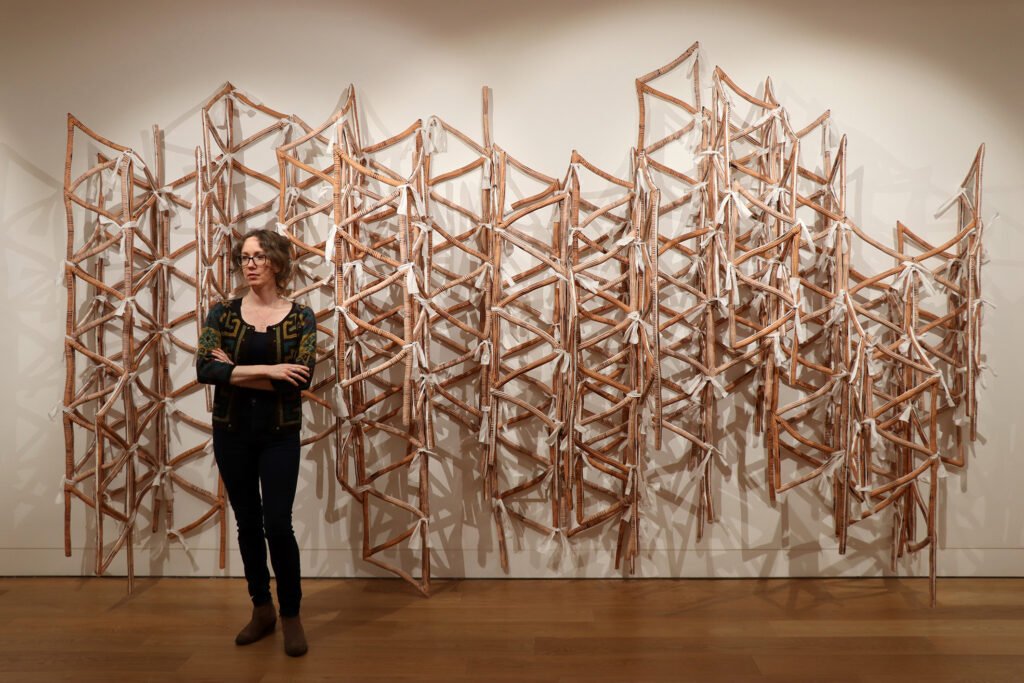

Elena Scutura’s Textilskulptur

„Elena Scutaru, Ausstellung im MNAC“ 2022

Elena und ihr Mann Marcel waren ein ganzes Jahr meine Assistenten Anfang der 90er-Jahre. Beide haben inzwischen eine bemerkenswerte Position im Rahmen der rumänischen Kunstszene.

„Vasile Gorduz in seinem Atelier.“ ca. Ende 1990er-Jahre.

Aufgrund des Erdbebens mit dramatischen Folgen, das 1977 in Bukarest stattgefunden hat, hat er sein Standbild, das noch in Gips war, jeden Abend zwischen zwei Leitern angebunden, damit die Skulptur im Falle eines Erdbebens geschützt ist.

Vasile Gorduz, Bildhauer mit Silvia Radu, Bildhauerin

„Isabel Greschat, Kunsthistorikerin.“ ca. 2010.

Hat meine Ausstellung 2010 in der Pforzheim Galerie kuratiert und einen hervorragenden Text zu meiner Arbeit im dazugehörigen Ausstellungs-Katalog geschrieben. Sie ist eine Förderin meiner Arbeit.

„Anna Ray vor ihrem Werk 2022

Großartige Textilkünstlerin in London. Während meiner Tätigkeit als „external examiner“ in Edinburgh konnte ich sie in ihrer Diplom-Abschlussarbeit betreuen und benoten.

Paul Neagu´s Einzelausstellung im Henry Moore Institute in Leeds (England), 2015

Im Vordergrund des Fotos ist ein Werk von Joseph Beuys zu sehen; eine Eiche und ein Basaltstein. Ich habe diese Ausstellung besucht und einen Vortrag über Paul Neagu und unsere gemeinsame Studienzeit in Bukarest gehalten.

Gäste im Atelier

1984/85

„Selbst in der Reihe der Gäste.“ 2023

„Jules van den Langenberg, Kurator der Ornamenta bei einem Besuch in meinem Atelier.“ 2023

Prof. Peter Jacobi

Im Steinernen Kreuz 35

D-75449 Wurmberg

Tel: +49 7044 432 64

Mobil: +49 174 32 444 01

E-Mail: jacobi@gmx.li